新・演劇放浪記 第5回 ゲスト:武田力(アーティスト、俳優)

新・演劇放浪記

2016.03.10

新たな才能を次々と輩出してきた「小劇場演劇」が、たぶん今、何度目かの変革期を迎えている。その変化は現在どのような形で現れているのか。そして未来の演劇はどうなっていくのか?

国内外に散らばる演劇の現場の最前線。その各地で活躍する人たちを藤原ちからが訪ね、インタビューと対話を重ねていくシリーズ「新・演劇放浪記」。

第1回:岡田利規(チェルフィッチュ) 第2回:三浦 基(地点) 第3回:イ・ホンイ(翻訳家、ドラマターグ) 第4回:植松侑子(制作者、Explat理事長)

* * *

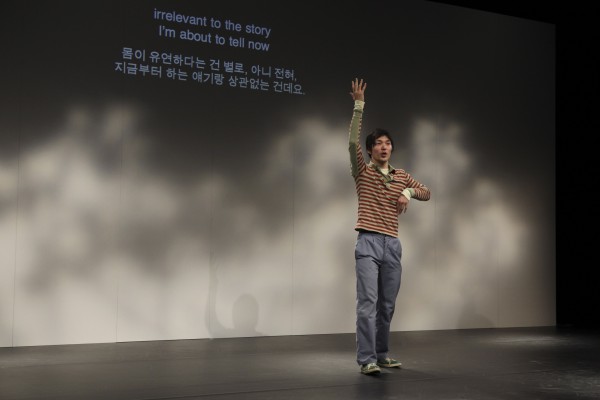

チェルフィッチュの俳優として認識していた武田力と初めて話したのは、ダンサー・手塚夏子が主宰する民俗芸能調査クラブの発表会だった。武田のプレゼンテーションは、言うなれば糸電話を使って死者との会話を試みるもので、作品としてはまだ未完成だったが、底知れないポテンシャルを感じさせるものだった。それから彼は、その糸電話のプロジェクト『わたしたちになれなかった、わたしへ』や『踊り念仏』といった作品を横浜、大阪、奈良などで滞在制作するようになり、「俳優」から「アーティスト」へと鮮やかな転身を遂げたのだった。(いやもちろん、俳優もまたアーティストであるはずなのだが。)

2015年の春、フィリピン・マニラの先鋭的なフェスティバル・KARNABALのディレクターから「日本人アーティストを誰か紹介してほしい」と頼まれた時、わたしは迷わず武田力を推薦した。彼の現地への適応ぶりは想像以上であり、タクシーにぼったくられたりしながらも、持ち前の人懐っこさを発揮して彼はフィリピンの風土にアプローチしていったのだった。そしてKARNABALへの2年目の参加となる今年、彼はなんと6ヶ月間もフィリピンに住むことを決断。各地でタコヤキを焼きながら、市井の人々と何かをエクスチェンジ(交換)したいのだという……。

(2016.1.30 マニラ・ケソンシティのカフェにて収録)

ロス・バニョスの町を歩く

▼生きるだけでパフォーマンス

──2年目のフィリピン、どうですか?

面白いっすよ。 なんだろうね、飽きない。人がいて、生活があって……。日本で生まれて演劇を始めて、海外でもたくさんやってきたけど、違う国に滞在してこうして自分で作品をつくるのは初めてだし、これまでの前提が崩されていく感じがします。人の生き方とか、ルールとか。自分が今まで日本で大事にしてきたものについて、あらためて問い直させられますね。……へへ、なんか中尾彬みたいな声ですみません。

──そうやって声が枯れるくらい、ここマニラの環境って過酷じゃないですか。大気汚染もひどいし。

そういう役回りなんだろうなと。フィリピンに来たってチェルフィッチュの時みたいに劇場でやろうと思えばできるわけだし、町とか人の生活のほうにコミットするのではなく、劇場で待つということもできる。劇場って基本的にはそういうところだから。そういう演劇の魅力も知っているつもりだけど、僕は今は違うところに興味があるし、ある程度、町に根を張るというか、リスクを負っていかざるをえないと思ってますね。

──チェルフィッチュの俳優として世界各地を飛び回ってきたわけですよね。『三月の5日間』『ホットペッパー、クーラー、そしてお別れの挨拶』『わたしたちは無傷な別人である』『ゾウガメのソニックライフ』……。

数えきれないけど、100ヵ所くらいはたぶん行ったんじゃないですか。楽しかったし、すごく糧になったと思います。でもそれは役者としてだった。役者がこうやって声枯らしてたら話になんないんで、当然、体調維持が最優先になるから、こんな今みたいなこと(町でのリサーチ)はできないですよ。まあ当時からわりとアクティブに外に出るほうで、迷子になったり、実は警察に捕まったりもしてるんだけど。(チェルフィッチュの制作)プリコグには報告してませんけどね(笑)。

──俳優としては、町に出るのはリスクが多すぎるよねやっぱり。

全然違うアプローチですよね。当時いちばん大事にしてたのは、舞台上でお客さんとどうやりとりするかだから。でも今は生きるだけでもパフォーマンスだ、という感覚になりました。

──ああ、何日か前にバウコ(フィリピン北部にある山岳地帯の村)で子どもたちとワークショップした時、「観客といかにシェアするかが大事だよ」って力説してましたね。そこはやっぱりチェルフィッチュなんだ、と思いました。

シェア、という感覚は今も大事にしてます。アウトプットの形はずいぶん違うけど、チェルフィッチュで培ったものですね。

山岳地帯バウコに自家用ジプニーで向かい、CGN(コーディリエラ・グリーン・ネットワーク)の人々が行う演劇ワークショップに同行した

▼チェルフィッチュとの出会い

──チェルフィッチュ以前はどんなふうに演劇と関わっていたんですか?

幼稚園で働くのを辞めてから右も左もわからない状態で、手探りでいろんなワークショップやオーディションを受けていたんです。その中でも今と繋がると思うのは、零式っていう劇団。わりと静かめで、こまばアゴラ劇場でもやったりしてたんだけど。あとはやっぱり乞局ですよね。乞局の『乞局』に出た時に伊藤沙保さんとも共演しましたね。2006年かな。幼稚園辞めたはいいけど、演劇つまんないなと思い始めて、しまった、こんなはずじゃなかったみたいな感じになってた頃で。浅はかなんだけど、当時は静かな演劇とか簡単にできちゃうと思ってた。ほんとは違うんだけどね。さらに他(静かな演劇以外)を見れば、何のためにこの人たち演劇やってんだろうなみたいなのがいっぱいあって。幼稚園は、教育の仕事をずっとやってく自信が持てなくて辞めたんだけど、でも演劇も同じになってしまって、続けていける自信や覚悟が揺らいだんですね。これはやべえなあ、と思ってる時に乞局の下西啓正さん(チェルフィッチュ『三月の5日間』にも出演していた)が、新国立劇場でチェルフィッチュやるから観に来ないかって誘ってくれたんです。『エンジョイ』だったかな。新国立なら観ようかなとミーハーな考えで行って(笑)、全然意味わかんなくて前半ガンガン寝てたんですけど、残り10分くらいで起きたらすごく面白くて。それでオーディション受けようかなと。

──え、10分しか観てない?(笑)

逆に前半寝たのが良かったかも。集中できたから。

──ということは、ストーリーに共感したとかいうわけではないですよね?

ストーリー、そもそも覚えてないし。きっとあの空間で起きていることを感じられたんじゃないですかね。当時、もっと身体のほうに寄ったほうがいいのかもと思い始めていて、ニブロールとオン・ケンセンの企画(『Asia Ai』2008年)に出たんですよ。昔の桜木町駅にあった創造空間9001でやってて。その時のメンバーって、野上絹代、竹田靖、原田ゆうっていう戯曲賞獲ってるひと、 ニブロールの山本(圭祐)君、佐々木幸子、黒田杏菜、光瀬指絵……とかで、今にして思うといいメンバーですね(笑)。あの頃はもちろん僕も含めて小粒感が否めなかったけど。でも僕、ダンスの振りが覚えられないんですよ。だからダンスは無理なんだなって思いましたね。「武田君、後ろのほうに座ってて」って矢内原(美邦)さんに言われたのを覚えてる。

──でも身体のことは気になってたわけですね?

はい。チェルフィッチュに運良く入れて、まあ正式な劇団員ではなかったけど、一時期かなり出てましたね。『三月の5日間』に出たんです。シンガポール公演、2008年の。すっごい岡田(利規)さんに怒られた。日本の稽古場では何も言われなかったんだけど、シンガポールに入ってからメチャメチャ言われるようになって、舞監の人に何年か後に言われました。「シンガポールの時の武田君はこのまま死んじゃうんじゃないかと思った」と。

──何をダメ出しされたんですか?

たぶんね……まあ、今でこそわかるんだけど、「立ち方」なんだと思う。当時は素人みたいなもんで、しかもいきなり海外だしね。ゲネの時にセリフが飛んじゃったんですよ。や、飛ぶのは別にいいんですけど、飛んでからたぶんセリフを探しにいっちゃったか、逃げに回ったんでしょうね。岡田さんが怒ったのはそこだと思います。リハーサルは全部僕の稽古で、正直あの公演で降ろされると思いました。でも降ろされなかったですね。

──チェルフィッチュの新作に出たのはいつから?

『ホットペッパー』ですね。これは海外が初演でした。プレビューがイタリアのモデナで、初演はベルリンのHAU(Hebbel am Ufer)だったと思います。

『三月の5日間』2011年12月/Photo : Toru Yokota

▼ 辞めて、自分で作品つくりたい

──自分はその頃から武田力という俳優の存在を知りました。端的に言ってすごく良い俳優さんだなと感じてたわけですよ。チェルフィッチュとの相性も傍目にはフィットしているように見えた。なのに、そこを去ることになったのはどうしてですか?

まあいろいろありますよ……。どこまで言葉にするかというのはありますけど、3.11(東日本大震災)があったのは大きいですね。3.11の当日は山口のYCAMにいたんですけど、その後ツアーでエストニアとか韓国とか回って。エストニアの人には「戻んないほうがいい」とか言われて、まあ彼らはチェルノブイリの体験もあるからでしょうけど、それ以降もヨーロッパに行って日本人だとわかるといろんなことを言われたりするわけですよ。その頃は北千住に住んでたから、福島に近いから住まないほうがいいとも言われたり。韓国でも急におばちゃんが泣き出したりして。日本人っていうだけで彼女が見た映像がフラッシュバックしたんでしょうね。そういう情報があって、まあ日本に帰るわけですよね。相当変わってんだろうなと思うわけですよ。でも何も変わってなかった。夢みたいに感じられたんです。何も変わらない日常。僕が知ってる北千住そのままがあった。そのことにすごく違和感があった。というか、違和感を自覚的に捉えるきっかけになったのかもしれない、3.11が。自分の社会に対するスタンスが世間一般とズレてるんだなってことも、ようやくそこで自覚できた。それ以前も岡田さんから暗に示されてはいたんだけど。岡田さんという作家はそのズレをうまく掬い上げて作品にするところがあるんだけど、僕は自覚してなかったので、ひどいこと言う人だなと思ってたんですよね。

(インタビュー中、物乞いの子どもがやってくる。しばらく我々を見つめて手を差し出した後、去る。)

──……それで、どうなったんですか?

その後も海外公演が続くわけで、海外に戻るわけですけど、なんだかんだ日本が気になってたっていうのはありますよね。その頃は『ホットペッパー』も売れたし、初めてシンガポールに行った頃とは違って、チェルフィッチュも売れっ子みたいに周りからは思われてるのかなあーみたいな感じもあって、チェルフィッチュで何がやりたいのかわかんなくなっちゃったんですよね。まだやれることはたぶんほんとは結構あったんだけど、チェルフィッチュでこのまま最後までいっちゃうのかもって頭をよぎったんです。

──人生が?

大げさだけど。でもそれはヤだなってふつうに思っちゃったんですね。距離がうまくとれなくなってたんだと思う。ずっと一緒にいるチェルフィッチュとの距離もそうだし、日本と海外とかにしても、適切な距離が。結構しんどかったですよ、最後のほうは。岡田さんにも1回相談したけどね。フランスのどこだったかな。パリではない田舎の方だったと思いますけど、初めて岡田さんをサシ呑みに誘いました。「辞めて、自分で作品つくりたい」って言って。その時はいちおう止められたんだよね。まだ『ホットペッパー』もツアー残ってたし。あと意外と今もずっと残ってるのは「作品つくるなら、誰もやったことないことをやったほうがいいと思うよ」って岡田さんに言われたんだよね。確かその次の日が移動日で、飛行場で岡田さんは「昨日の言葉を覆すようだけど、武田くんが辞めたいなら辞めてもいいよ」って言ってくれましたね。でも最後までやったんだけど結局、『ホットペッパー』は。

──ある意味、そこで袂を分かった……というと言い過ぎだけど?

喧嘩したわけじゃないですからね。……なんか不思議と申し訳ない気持ちになりますね。

──なんででしょうね。

あんまり恩に報いることができなかったよね、正直。

──自分ではそう思う?

思うし、まあハッキリ言えば、もっと一緒に見れた世界はあっただろうなと思う。今にして思えば。

線路跡のスラム街にて

▼民俗芸能調査クラブからの始動

──で、次の展開は見えてた?

何も見えてなかったですね。どうしたらいいかもわかんなかったし。長島確さんとの「アトレウス家」プロジェクトで三宅島とかでパフォーマンスつくったりはしてましたけど。でもほとんど何もしなかった感覚が1、2年ありましたね。本読んだり、大学の授業に潜り込んでみたり。母校の立教に潜り込みに行きました。母校だとルールとか概ねわかってるじゃないですか。学籍番号とか求められても適当に答えられるし。

──どういう授業を?

いろいろ……。小説の書き方、読み方みたいな授業とか。言葉系が多かったですね。

──もしかして小説を書きたいという気持ちがあった?

ありましたね。1本実は書いたんですよ。中学生のゲイの男の子と女の子の話。恥ずかしいねこれ(笑)。

──文芸誌に応募したりは?

応募しました。でも駄目でした。駄目だよなって今にして思う。超・迷走期ですよ。チェルフィッチュは2012年のトルコでの公演が最後だったから、その後は「アトレウス家」とか、急な坂スタジオの教育プログラムで映像作品をじんわりつくったりしてたんだけど、あんまり自信なかったんですよね。どうせやるんだったら飴屋(法水)さんとかチェルフィッチュを超える、少なくともその可能性があるものはつくりたいなって。……ハードル高いよね(笑)。

──優れたアーティストと仕事をしてしまったがゆえの苦悩……。

でもやっぱ難しくて、試行錯誤の中であっという間に2年が過ぎた感じですね。その中で手塚夏子さんたちがやってる「民俗芸能調査クラブ」という摩訶不思議な集団を知ったんです。勘だけはハズれないから、なんかピンと来たんですよね。

──民俗芸能調査クラブでバリ島に行ったんですよね?

僕だけ1ヶ月残って、風葬を見ました。チエさんっていう現地のコーディネーターにお世話になって、インドネシアのいろんなところを回って芸能を見て、そこからつくったのが「糸電話」の作品です。

──そこで初めて我々は知り合いましたね。2014年の2月かな。

そう、その後すぐに演劇センターFが開くってちからさんから聞いて、遊びに来ませんかと誘ってくれて。

『わたしたちになれなかった、わたしへ』はならぁと2015/撮影:和久井幸一

──糸電話作品『わたしたちになれなかった、わたしへ』は、演劇センターFでの試演の後、京都国際舞台芸術祭のフリンジに参加し、トーキョーワンダーサイトにも参加。森麻奈美さんのキュレーションで奈良の「はならぁと」にも招聘。さらには『踊り念仏』という作品も制作。今年には大阪・應典院にも招聘された。一気にアーティストとしての活動を始めることになったと思います。

『踊り念仏』もやっぱり民俗芸能調査クラブで竹富島で見た行列がベースなんですけど、ちからさんの『演劇クエスト』から取ってるところもあるんですよ。

──あ、そうなんだ?(笑) 町の中で異物になる、っていうコンセプトには近いものを感じてたんだけど。それにしても滞在制作が一気に増えたのは?

いろんな人が勧めてくれたんですよね。高山(明)さんにも向いてるって言われたし、岸井(大輔)さんにも人を紹介してもらったり。あと、棲家がないっていう一番の問題がある(笑)。だから点々とせざるをえないんです。

──ヤバイねそれ(笑)。しかしチェルフィッチュ時代から含めて、ある意味ずっと定住してないんじゃないですか。もはや性分なのでは?

どう関わるかってことだと思うんですね、場所と。「観光客」であることがイヤなんですよ。いやどうせどこまでいっても異物なんですけど。でもここでの生活を知って、そこからどうつくれるかっていうことに興味あるんですよね。そのためには、ある程度リスクを負わないとつくれない。

──で、タコヤキ・プロジェクトの話になるわけですね。

▼タコヤキ・プロジェクト!?

──タコヤキ・プロジェクトについて教えてもらえますか? 一種の「物々交換」だと思うのですが。

タコをつかってイメージをエクスチェンジ(交換)します。今考えてる段階では、フィリピンのいろんな土地にリヤカーとかで行って、たまたま出会った人とのあいだでコミュニケーションをとる。それは「タコ・日本人・わたし・死を一緒に食べませんか?」ということになるかと思います。タコは「デビルフィッシュ」と呼ばれていて、多くの国では食されることがないんですよ。さっきの4つの要素は意味合いが少しずつ重なり合っています。食べる前に一個ずつ「これはタコ・日本人・わたし・死」として、食べた後に聞きます。「タコはどんな味でしたか?」「日本人はどんな味でしたか?」「わたしはどんな味でしたか?」「死はどんな味でしたか?」。つまり、彼らが抱くタコ・日本人・わたし・死のイメージを味に重ねていく。そのイメージを聞いた上で、僕もそのイメージで食べます。ただ、僕も受動的に聞き入れるだけではなくて、お互いの間でなにかを更新したいと思っています。食はそもそも死の上に成り立つ更新だと思うので。

鍵になるのは僕が日本人であるってことなんですよね。そこからはもう逃げられないから。それを彼らがどう映すか、鏡のように。フィリピンっていう土地は日本と良くも悪くも関係が深いので、そこから浮かび上がってくるものがかなりあると思います。

ついに初の試作タコヤキ!

──今ちょうど、国交回復60周年で天皇陛下がフィリピンを訪問していますよね。

例えば、彼だってみずから選んで天皇という役職に就いているわけではないですよね。戦争の当事者であったわけでもない。だけど彼が今回フィリピン各地を回って誰かに会ったり謝罪をしたり話を聴いたりする、その意味は大きいじゃないですか。もちろん僕は天皇でもなんでもないんだけど、日本人として見られはするから、そこには結局、負っていかざるをえないものがあると思うんですよ。異国の地でどう見られるかという。

──この後フィリピンに6ヶ月も住むわけですよね。6月のKARNABALフェスティバル本番まで。本気ですか?

何をもって本気と?

──や、だって大胆極まりないじゃないですか。人生の一部分を賭けるわけだし。

それしか選択肢がなかったんですよ。僕は別に英語ができるわけでもないし。今の方向性でつくろうと思ったら、6ヶ月ここに住んでみる以外になかった。フィリピンは場所によって言葉も民族も違うから、まずはその中で住む場所を探すような感覚ですね。どこが住みやすいかなあって。生活と密着したことのほうがリスクがあって楽しいじゃないですか。

──や、正直羨ましいんですよ。ここは常夏だし、いろんな人が温かく迎えてくれるから。現時点ではマニラの他に、北部のバギオと山岳地帯バウコ、他には南の温泉地帯ロス・バニョスを訪れたわけだけど、どこらへんが場所として気に入ってますか?

うーん、現状でわかってないからこそ面白いんじゃないですかね。まだまだ知らないことはたくさんあるし、できるだけ誘いは断らないようにして、とにかく行ってみようと思います。その中で気に入りそうなところがあれば、なんなら住んでみるっていう。なんならタコヤキやってみる……っていう(笑)。

──しかしまさかタコヤキとはねえ……。

人生、わかんないもんですよ。

* * *

マニラで別れてから数日後、Facebookをひらいてみると、あちらにいる友人の投稿した写真の中に、武田力の姿があった。すっかりあちらに馴染んでいるように見える。大阪のおばちゃん直伝(?)とはいえ、もちろん彼はタコヤキ職人ではないわけだが、たぶんこのプロジェクトを通して彼は何かしらを得るだろうし、周囲の人々にも何かが還元されるのではないかと思う。もちろん無事であることが前提だ。マニラは東南アジアの中でも屈指のカオスな都市であり、はっきり言って治安は悪く、大気や川も汚染されている。そこかしこにスラム街がひろがり、多くの人間が貧困にあえいでいる。だが生命力がある。南国の太陽に照らされて、彼らは生きている。今はその中に武田力もいるわけだ。タコヤキを焼きながら……。

武田力のフィリピン滞在記は、こちらのブログで読めます。

https://note.mu/exchanger