【連載】マンスリー・プレイバック(2015/8)

マンスリー・プレイバック

2015.09.22

徳永京子と藤原ちからが、前月に観た舞台から特に印象的だったものをピックアップ。ふたりの語り合いから生まれる“振り返り”に注目。

* * *

▼庭劇団ペニノ『地獄谷温泉 無明ノ宿』

【撮影:杉能信介】

藤原 8月は城崎温泉で滞在制作をしていたので観劇はほとんどできなかったのですが、噂によると庭劇団ペニノ、衝撃作だったようですね?

徳永 8月の「ひとつだけ」でもお薦めしたくらい期待していたんですけど、それを遥かに上回る内容でした。「ひとつだけ」を書いたあとで取材の機会を得て戯曲を読ませていただいたんですが、その時にもう驚いたんです。それまでのタニノさんの言葉とは相当違っていたから。スタンダードな日本文学を読むような印象でした。スタンダードというのは、構造ではなく、ストーリーを通して伝えることを選んでいるタイプの。ひとつひとつのせりふも“てらい”が無くて、タニノさんが照れずに、普通のせりふ、あるいは、いいせりふを書いていた。

美術は前作の『大きなトランクの中の箱』(13年)と同じつくりで、4つの面それぞれに4つの場所をつくり込んだセットがあって、場面転換の度に回転するんですが、前作よりさらに大きくて、また今までと違ったのが、全部の面が徹底したリアルの再現だったこと。タニノさんの脳内の再現ではなくて。ストーリーは、北陸のある湯治宿に、その住所から仕事の依頼状を受け取った人形遣いの親子がやってきて──父親がマメ山田さんで、息子が劇団唐組の辻孝彦さんでした──、でも依頼主が見つからず、最終のバスも終わってしまったので、そこに一泊することになるという

藤原 カフカですね……。

徳永 ああ、そうですね。コミュニケーションの距離感がよくわからない地元の人に囲まれるのもカフカっぽい(笑)。地元の人というのは、温泉に来た人の背中を流す三助、目の治療のために長期逗留しているほぼ盲目の男、近所のおばあさん、それから年増と若手というふたりの芸者で、その5人にとって、あ、5人じゃないんだな……呼んだのは三助だったってことがあとでわかるので。

その4人にとって親子は強い好奇心の対象になるんですね。彼らは、父親の小ささに遠慮のない反応を示すし、息子に男としての興味を抱く。盲目の男の、息子に対する強い関心も、恐らくセクシャルなものです。詳しいストーリーは省きますが、便利さとか洗練という文明の影で消えて行く共同体の、したたかな延命が描かれている。それはきっと、その湯治宿だけじゃなくて、これから消えて行くたくさんの場所に対するエールだし、すでに消えてしまった数えきれないくらい多くの場所に対しても、静かな復活を促す話だったと思いました。

藤原 こういうカテゴライズは無意味かもしれないけど、物語演劇なんですか?

徳永 はい。矛盾の無いひとつのストーリーが最初から最後まで通っていました。

藤原 物語への回帰なのかチャレンジなのかわからないけど、タニノさんにとって新しいものが出てきてると。意地悪な質問になりますけど、古くささは感じなかった?

徳永 感じなかったです。いや、古臭さはありますね。ナレーションが入るんですけど、それって昔のドラマみたいだし、黴臭い温泉宿が舞台になっているから、舞台上の小道具はどれも年季が入っている。そういう意味では古臭いんですけど、それは「古臭くて何が悪い」と考えるに至るための古臭さというか。同じような意味で、使用感を感じさせて古さを凌駕するものとして、俳優の肉体がありました。温泉に入るシーンでは、出演者全員が全裸になるんですよ。年齢によるバラつきはありますけど、それぞれに使用感のある裸が当たり前にそこにあって、すごくやせていたり豊満だったりするその体は、存在するだけで強い説得力を放っていました。若いほうの芸者さんが生まれたばかりの赤ん坊を抱いているシーンで終わるんですけど、新しい命を生むのは、新しくない命なんですよね。

藤原 悪い意味ではなく言うと、要するに形式としてはリアリズム演劇だったということですか?

徳永 ……違う。ストーリーは最初から最後まで普通につながっているし、セットも超リアルだし、でもリアリズムの演劇じゃなかった。

藤原 リアリズムとは言いたくない?

徳永 目の見えない男が風呂場で目を凝らして人形遣いの息子を観るシーンとか、マメ山田さん演じる父親と人形の戯れとか、やっぱりちょっとずついろんなところにリアルとは違うものが差し挟まれている気がします。だから、作品が照射する時間や地域がとても大きなものになったんだと思います。再演があれば、その時はぜひ観てください。

▼東京デスロック『Peace (at any cost?)』

【撮影:井上嘉和】

藤原 京都で観ました。観客がまずマットに座るのは、これまでの『モラトリアム』とか『シンポジウム』とかの一連のシリーズと同じですね。ただ今回は、俳優たちが次々に過去の「平和」にまつわる詩やスピーチを朗読していくやり方が前面に出たせいか、「ただ読んでるだけじゃないか!」って後で怒っている人もいました。

しかし僕には、あそこで語られる言葉が身に迫る瞬間がありました。特に佐藤誠が演じた、三島由紀夫が自衛隊に向けて「静聴せい!」って繰り返す、あの自決前の演説とか。文献や情報としては知っていても、あらためて目の前の俳優に語られることでショックを受けた。引用されるテクストは、思想的には右から左までありました。その個々の言説をどう感じるかはともあれ、人間が世を憂いて真剣に発する言葉のせつなさ、強さ、もろさに、撃たれたんです。

徳永 私も京都で観ました。今回、「スピーチする人と聴衆」がはっきり分かれていた前半と、両者の境目が曖昧になった後半という流れでしたが、後半の、観客の中に俳優さんが散らばって当事者性や緊張感を促すやり方は『シンポジウム』でも経験していたので、あまり新鮮さは感じられませんでした。もうひとつくらい仕掛けがあるのかなあと思ったんですけど。気になったのは、スピーチを読み上げている役者さんと、原稿を持ってはいるけど暗記して喋っている役者さんがいたことです。たとえば、三島の自衛隊でのスピーチは、佐藤さんは暗記していたように見えたけど、ノーベル平和賞のマララ・ユスフザイさんの受賞スピーチは、役者さんがスマホをタップして読んでましたよね。そのバラつきも、演出上の意図だったのかな。意図だとしたらどういうものなのか知りたいですね。原稿を見ながらただ読む──そこにも一定のスキルが必要なことはわかっていますよ──ことと、覚えて話すことの間には、それが演劇かどうかの問いのひとつがあると思うので。あと、スピーチ原稿をスマホで読んでいた人と紙で読んでいた人のバラつきも気になりました。

藤原 それについては2つ意見があります。ひとつは、今回から新メンバーが加わったことで経験値や演技力にばらつきが出たということ。もうひとつは、あのスマホを見ながら喋る仕草って、SEALDsの国会前スピーチの模倣というか引用ですよね。そこは明確な演出意図だったはず。

徳永 ああ、なるほど。でもSEALDsのスタイルで統一されていたわけではなかったから、唐突というか。これも「何が演劇か?」という話になりますけど、動作を引用はしてもSEALDsの人を演じてはいないので、もともとそのスピーチをした人、それを話すコスチュームを着た役、それを話す俳優、SEALDsの若者が混在して、なぜそのスピーチにそのスタイルなのかが、私には違和感が先に来ました。それと、新人だからという理由は、結果としてバラつきを生むことはあっても、免罪符にはなりませんよね。

藤原 それはそうですね。ただ、ある劇団に新メンバーが加入しました、という事実が本当に観客に関係ないのかどうか。俳優も観客も、同じ時代を生きる仲間なんだと思えば。大きな失点もなかったと思います。

動作の引用については、SEALDsにかぎらず、さっきの三島も、小泉純一郎のテクストも、明らかに「モノマネはしない」という演出が為されていたと思います。モノマネではなく、どう現在に呼び込めるかが勝負だったのではないか。

スタイルの統一の問題は確かにあるかもしれませんが、いずれにしても、「演劇は暗記した言葉を喋るものだ」という暗黙のルールを、今作の演出家は放棄したんじゃないですかね? マララ・ユスフザイの演説にしても、スマホを読むことで特に損なわれたものがあるようには僕は感じませんでした。実際にSEALDsの若い人たちが国会前で演説したりラップしたりするのを見ても、スマホ読んでるからって言葉の力がなくなるわけではない。もしかするとそこに今の若い人たちの身体性の秘密があるのかもしれません。

徳永 今思ったんですけど、もしかしたら私は、もともと日本語のスピーチと翻訳されたスピーチの質感の違いにも引っ掛かりを覚えたのかもしれません。

藤原 なるほどそれは興味深いというか、演劇にまつわる根深い問題ですね……。

何が演劇の本質なのか、何をもって我々は「演劇」と呼んでいるのか、ひとつの答えがすぐに出ないとしても、丁寧に考察していくことは大事だと思います。だからこそ「こんなのは演劇じゃない!」と怒る人には、「では、あなたのイメージしている演劇って何ですか?」を問いたいし、考えてほしいと思います。いったい、あなたの「演劇」イメージの何が侵食されたのか? そしてそこに怒っている場合なのか?

震災の直後、「演劇をしてる/観てる場合じゃない」って考えが多くの人の頭によぎったんじゃないかと思う。あの時のヒリヒリした感覚を今作を観ながら少し感じました。今はもう「平和」だから安心して演劇を商品サービスとして消費していればいいのか。自分がどういう心持ちで劇場の門をくぐっているのか、今一度考えてほしいです。

今作はギリシャ喜劇の『アカルナイの人々』をモチーフにしていますよね。そしてはるか昔、少なくとも2500年前のギリシャには存在していた演劇の「メディア」としての機能を、あらためて現代日本に引きずり出そうとしている。つまり「今この社会ではこんなことが起きています。それについて今から演劇をやります。さてみんなで考えましょう!」ということです。そのために、装飾性やエンターテイメント性が捨象されてしまったところはあると思います。物足りないと感じるのはそこですよね。しかし豊かなものはあったと思います。

徳永 そうですね。退屈はまったくしませんでした。考えてみればデスロックは、内容はラディカルでやり方はシンプルというのが常で、今回もそのラディカルさに頭を引っ掻き回されました。

藤原 ああなるほど……。そういえば僕が観た回は高校生が多かったんです。以前いわき総合高校にいて、今は大阪の大手門学院高校に移られた、いしいみちこ先生の引率で。向かいにいたので時々顔を見てたんですけど、ただポカーンとしていたようにも見えるし、何か目に見えない刺激を受けたのかもしれない。後世にどう影響していくんでしょうね。。

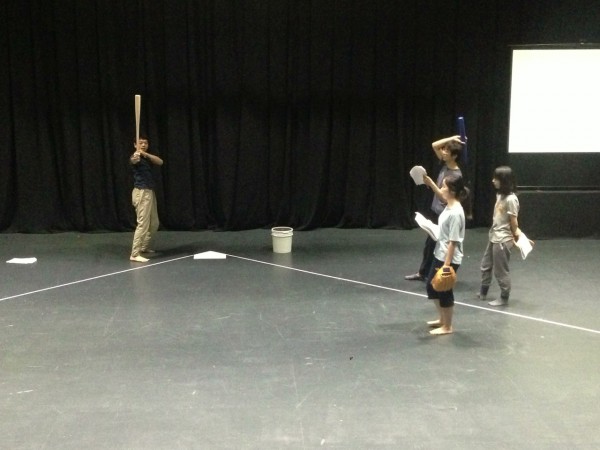

▼岡田利規『God Bless Baseball』ショーイング @城崎国際アートセンター

藤原 ちょうど城崎にいる時に『God Bless Baseball』のチームも滞在制作をしていて、70分くらいのショーイングを観ることができました。徳永さんもこれを観るために城崎にいらっしゃいましたね。

徳永 はい、城崎で『G.B.B』を観て、京都でデスロックの初日を観て、帰京しました。前回の「マンスリー・プレイバック」で、『わかったさんのクッキー』を観て岡田利規作品の主語は常に「私たち」だと気が付いた、と言ったんですけど、『G.B.B』を観て、岡田さんは今度は、日本と韓国というふたつの国を「私たち」という主語にしようとしているんだと思ったんです。その「私たち」が野球というアメリカ文化を鏡にして、自分たちの姿を見る。「私たち」ですから、もとは遠くない存在であったはずなのに、野球を通して見える姿はずいぶん違う。また、日本人俳優は日本語を喋ってるけど、実は韓国人の役というトリッキーな設定も仕掛けられて、主語の境界線を一層曖昧に溶かしているのが新機軸ですね。鏡にさせられたアメリカ人の人がこの作品を観たらどう感じるのか、それを想像するとスリリングだと思いました。

藤原 昼間のゲネプロを観た子どもたちが「続きが観たいから夜も行く!」って言ってたらしいけど、夜に行っても続き見れないよっていう……(笑)。もちろん日本・韓国・アメリカの関係なんて小さい子には難しいだろうけど、表現としての面白さが伝わったんじゃないかと。俳優4人がそれぞれの魅力を発揮してるけど、特に初めて見るウィ・ソンヒ、不思議と惹かれるものを感じます。

徳永 韓国人俳優が演じたことで、チェルフィッチュのメソッドがすごく開かれた感じがしたんですよ。オーディションを経て選ばれたうまい俳優さんだからできたっていうこともあるんでしょうけど、日本語を喋らない人がやっても、何の問題もなくチェルフィッチュだった。チェルフィッチュって、ザ・現代日本だと認識されてきたじゃないですか、ダラダラした動きも喋りもテーマも。ある時期まで岡田さんはそれをストイックに遂行していたのかもしれませんけど、今回はハングルとあの動きが溶け合っていたし、チェルフィッチュの話法やフィジカルが、使い勝手の応用が利くものとして実証されたような。

藤原 今回は日本人キャストの2人(捩子ぴじん、野津あおい)も岡田さんと組むの初めてなんですよね。韓国の2人(イ・ユンジェ、ウィ・ソンヒ)が初めてだから、日本人もツーカーの俳優ではなく同じ条件にしたかったそうです。一度、稽古を見学させてもらったんですけど、ちょうど岡田さんがみずからの演劇理論の基礎……「セリフとかキャラクターの心理とかを舞台にいるための条件にしないでほしい」ってことを俳優たちに伝えていました。そうやって条件をフラットにしたことが、あの「開かれ感」に繋がったのかも。

徳永 終わったあとにトークがあって、岡田さんが自分のこれまでの仕事を説明しましたよね。それは完全に城崎の地元の人向けの「岡田利規入門編」という内容で。東京ではきっと、岡田さんの口からはもう聞けない。その構えていない感じもよかったんですよね。岡田さん自身がリラックスして楽しんでやってる感じがありました。

藤原 毎日温泉に入れるっていう環境もあったし(笑)。

徳永 すべての稽古場のそばに温泉をつくるべし(笑)。

藤原 リセットされないけどリラックスできるから、稽古がはかどるって言ってました。韓国公演もほんとは観に行きたいんですけど、11月のF/Tでの上演を待ちます。

▼糸井幸之介『アンデルセン童話集』 @あうるすぽっと

【撮影:片岡陽太】

徳永 糸井さんの、いい意味での器用さが出た好企画でした。月がアンデルセンにお話をねだる会話が、一応のつなぎにはなってるんですけど、『人魚姫』や『みにくいあひるの子』など5編を順番に上演していくやり方で、ひとつずつの童話をひねらず丁寧に舞台化していました。なので糸井色は主に音楽で打ち出していたんですけど、児童向けなので下ネタは自主規制して(笑)、メロディも歌詞もいつも以上に覚えやすい曲が多かったと思います。客席の空気も早々に柔らかくなっていましたよ。そして井手茂太さんの振付と竹内陽子さんの衣裳も、アンデルセンの世界をボップに具体化していました。

おもしろかったのは子どもたちの反応で、私が行った日は複数の幼稚園や小学校が観に来ていたんですけど、集団でいると子どもたちは、自分が1番先にツッコんでクラスの人気者になりたい感じがあったんですよね(笑)。そのツッコミが結構的確で鋭くて、また、天然でおかしい部分もあって、やっぱり児童演劇は、子どもの観客も含めて観るものだなって確認しました。たとえば『はだかの王様』の王様を高橋義和さんが演じたんですけど、彼がその後の『5つぶのエンドウマメ』で、豆の衣裳で会場の通路を歩いているのに、子どもたちに「王様だ!」って言われちゃって、小さな声で「豆だよ~」って(笑)。人魚姫の王子様を澤田慎司さんがやったんですが、王子さま=外国人っていうイメージなのか、子どもたちが彼に「ハロー!」って呼びかけてたり(笑)。以前、『わが星』についてTwitterで「Eテレは速やかに、ままごとチームに子ども向け番組の制作を丸投げせよ」って書いたけど、糸井さんにも番組をつくらせてほしい。少なくとも「みんなのうた」はつくらせてください。

それと、糸井色ということで言うと、最後の演目が『マッチ売りの少女』だったんですね。青年団の井上みなみさんが少女役で、それまで客席が明るく盛り上がっていたところに、音楽も無しで少女が死んでいく悲しい話を持ってきた。子どもの集中力を考えたら、恐らく不利なんですよ。だけどそれは「単純にハッピー、楽しいだけでは終わらせない。なぜなら人生はそれだけじゃないから」という糸井さんのメッセージである気が私はしました。子どもたちも最後の最後は静かになったんですね。

藤原 ああ確かに、糸井幸之介=Eテレ、いいと思う! あの人はどことなく哀愁があるから……。Eテレの人、そろそろ我々の提案に気づいてくれてもいいんじゃないかな!(笑)

▼ノゾエ征爾『気づかいルーシー』 @東京芸術劇場

【撮影:阿部 章仁】

徳永 これは私が企画とキャスティングに関わった作品なので、その立場からの話になります。一応、児童劇として制作されたんですね、松尾スズキさんの絵本が原作で。でも絵本と言っても、岡田さんの『わかったさんのクッキー』や、糸井さんの『アンデルセン童話集』と比べると、全く子ども向けじゃないんですよ。ルーシーという少女が主人公で、絵柄は可愛いし、王子さまと恋に落ちたりもするんですが、基本はブラックユーモアで……。

だから、大人にも子どもにも楽しめるものを目指すけど、最悪の場合、子どもには難しくて大人には居心地の悪いものになる可能性があって。でも脚本・演出のノゾエ征爾さんが絶妙な客観性でもって、気づかいのイタさと痛さとおかしさを形にしてくれたんです。キャストも全員ハマっていたし、音楽を担当してくれた元SAKEROCKの田中馨さんと森ゆにさんも素晴らしい仕事ぶりでした

藤原 いい出会いだったんですね。ところで最近、児童演劇が増えてる印象ってないですか?

徳永 自主制作という形で発信する公共劇場が増えてきて、その事業の中で子ども向け、親子向けの企画が挙がってきているんでしょうね。それと、今までだったらたぶん、この『演劇最強論-ing』で採り上げる演出家さんたちはそういう企画と関わっていなかったと思うんですけど、目の肥えた観客にも楽しんでもらえる児童演劇づくり、劇場の個性が表れる作品づくりに取り組む劇場が増えたのかもしれません。

もうひとつ大きいのが、『演劇最強論-ing』で注目する演出家さんたちが子どもを持ち、それをどんどん外に言っていることではないですか? 10年前、20年前は、こんなにみんなオープンに子どものことを話していたかな、と思います。糸井さんも岡田さんもそうだし、ハイバイの岩井(秀人)さんや東京デスロックの多田(淳之介)さんも、お子さんのことについてオープンですよね。

藤原 現場に子どもがいるのが当たり前、っていう風潮が少し出てきた気がします。

徳永 託児サービスのある公演や劇場などもまだ少ないですし、環境の整備は遅れていると思いますが、『わが星』の未就学児童の観劇日などは、劇場と子どもを結び付けるひとつの取り組みですよね。ところで『ルーシー』、私が観たのは初日だったんですけど、役者さんが早替えで出て来たのを見た子どもが「はやっ!」って言ったら爆笑が起きて(笑)、全体の空気が一気に和んだんです。

藤原 「演劇観てる時は喋っちゃいけない」みたいな暗黙のルールを、子どもは軽々と踏み越えてきますよね(笑)。観客席も演劇をつくってるんだ、って事実が児童演劇によって明らかになりつつある。

徳永 大人がべらべら喋ったら注意しますけどね(笑)。

▼地点『かもめ』 @アトリエ・アンダースロー(京都)

【撮影:松本久木】

藤原 城崎の帰りに京都に少し寄れたので、地点のレパートリー作品である『かもめ』を観ました。トレープレフの劇中劇のシーンで、実際トリゴーリン(石田大)とアルカージナ(窪田史恵)が劇を観ながらべらべら喋り始めるんですけど、それに誘われてつい隣の人と喋りそうになっちゃった(笑)。そうやって誘い出されるような楽しさは、開演前に安部聡子がお茶を配りながら客入れしてるのとかも影響してたと思います。地点の中で、ここまで客席との親密感がある演目って珍しいかも。

一般的な『かもめ』では、ニーナがトリゴーリンにたぶらかされるシーンが見せ場になりやすいですよね。でも地点の『かもめ』ではそこはさらりと流れて、むしろ「お母さんのこと大嫌いだけど大好き」っていうトレープレフのマザコンぶりにフォーカスされてて新鮮でした。そのトレープレフは小林洋平が演じていて、凄まじい運動量で見事なタップダンスも披露してくれます。

地点はチェーホフの戯曲を中心とするレパートリーを定期的にアンダースローで上演してますけど、すべて2000円。しかもお金のない人はカルチベートチケットを利用することもできる。京都の中でも学生さんが多いエリアだし、ここから新しい観客が育っていくんじゃないか。9月23日には僕もレクチャーに登壇するので、興味のある人はぜひアンダースローに足を運んでみてほしいです。素敵な劇場なので。

▼

藤原 余談ですけど、8月はずっと城崎にいたせいで、西日本が少し身近になったというか。例えば城崎では平田オリザが今年から城崎国際アートセンターの芸術監督になり、豊岡市の文化政策担当参与にもなっている。多田淳之介も高松市のアートディレクターになった。西日本の演劇の状況が活発になるのではないかと期待しています。徳永さんは今、2ヵ月に1度のペースで金沢に行かれてますよね?

徳永 金沢芸術村というところで、偶数月の月末の土曜に地元の劇団を観ようという、かなざわリージョナルシアターという企画があって、その一環で劇評講座をやらせてもらっています。それまでまったく知らなかったんですけど、その施設はすごいんですよ。演劇専門ではないんですけど、稽古も公演もできるし工房もある。金沢駅から車で10分かからない便利な場所で、敷地内に見事な芝生が広がっている。しかも24時間使えて、使用料が6時間1000円だそうなんです。「だから、そこよりも広い場所でやろうとする劇団が少ない」という問題もあるそうなんですが、金沢の演劇事情について少しずつ聞くようになった段階なので、そのうちいろいろとお話しできるといいです。

西日本の話で言うと、以前も話しましたが、今年のせんがわ劇場演劇コンクールのグランプリとオーディエンス賞がどちらも京都の若手であるドキドキぼーいずと劇団しようよだったり、やっぱり何かが活発に動いている感じはすごくします。

藤原 これから各地域の流動性が、どれだけ高まっていきますかね。そういう意味でも城崎国際アートセンターは、海外からもアーティストが来るし、リージョナルかつグローバルな舞台芸術のハブになるポテンシャルを持っていると感じました。志賀直哉をはじめ文人墨客が訪れてきた温泉地としての伝統のせいか、芸術を受容するやわらかさがあるようにも感じました。来年1月にはロームシアター京都もオープンするし、城崎と京都、あるいは鳥取あたりまで含めて、これから地域同士の行き来がもっと生まれたら面白いなーと感じた8月でした。

(2015/9/3、目黒「玉や」にて収録)

⇒過去のマンスリープレイバックはコチラ