<先月の1本>『変動する身体 FEAT. 小林勇輝』『匿名の女性たちー私は当事者ではない』 文:渋革まろん

先月の1本

2022.07.21

良い舞台は終わったあとに始まる。強く長く記憶されることが、その作品を良作に成長させていく。けれども人間の記憶は、記録しないと薄れてしまう。「おもしろかった」や「受け入れられない」の瞬間沸騰を超えた思考と言葉を残すため、多くの舞台と接する書き手達に、前の月に観た中から特に書き残しておきたい1作を選んでもらった。

***

Don’t forget──どのように、どこから、なにを

「Don’t forget」。世界各地で排外主義的ナショナリズムの圧が高まり、多極化する世界秩序の覇権をめぐって国家の暴力装置があられもなくその本性を剥き出しにするリベラル・デモクラシーの危機あるいは黄昏を前にして、出口なしの不安に怯える「わたしたち」は、自分が安心していられる場所の外で噴出する「忘れるな」の声にいかほど応答することができるだろうか? 有限な注意資源の配分はすでにひとつの政治を構成するが、今回の〈今月の1本〉は、やや前のめりに/変則的に日本の境界の外からとにかく聴こえてしまった「Don’t forget」を引き受けるその仕方を実践する2つの上演=パフォーマンスを取り上げたい。

+

「Don’t forget」は、この6月、吉祥寺のArt Center Ongoingで開催された企画展示「匿名の女性たち─私は当事者ではない」で耳にした言葉である。本展は2021年2月1日、ミャンマーで起きた軍事クーデターで全権を掌握した国軍の弾圧を逃れて国外に脱出し──あるいは国内に残留しながら──活動を続けるミャンマーの女性のアーティスト9名を「匿名」で紹介するものだ。会場2階の展示空間には、絵画、写真、彫刻、映像をメディウムとした作品が並び、私が足を運んだ6月24日には村田峰紀によるパフォーマンスが行われたあと、1階のカフェスペースでアーティストトークが開かれた。

無差別発砲、焼き討ち、空爆、拷問といった剥き出しの暴力による市民の弾圧は激化しており、2022年6月時点で1万4000人以上が逮捕され、2000人以上の死者が出ている、という。アート実践を通じて軍政の独裁に抵抗する彼女たちも、当局に名前が知られることになれば、ミャンマーにいる家族や友人の身を危険に晒すことになりかねない。だから彼女たちの「匿名」は、選択の余地がない「剥奪」である。それほど事態は切迫している。

しかし一方で、私は私に届いた「Don’t forget Myanmar──ミャンマーを忘れないで」の切実な訴えをうまく飲み込むことができずにいた(★Ⅰ)。なにを、どのように、どの立場で? いや、それ以前の問題として、記憶できるのだろうか? だって、あなた(たち)、それどころじゃないとか言って明日には忘れてるでしょう? ナイーヴな、と自嘲したくなるそのささやきを振り払うことができなかったのだ。

展題に「私は当事者ではない」とわざわざツッコミを入れるいささか奇妙なタイトルは、私の感じた戸惑いをアイロニカルに表現しているように思われた。それはミャンマーの軍事クーデターなんて余所の国の内乱だよねと感じる日本に囲い込まれた「わたしたち」の当事者ではなさをあらかじめ書きこんでみせる。しかしそれは逆説的に「それでは誰が当事者なのか?」という「当事者性」が問い直される場所へ「わたしたち」を誘い込むのである。

私が見た村田のパフォーマンスについて言及していこう。村田がパフォーマンス実践を始めた時期は2003年にまで遡る。大学時代、白紙の原稿用紙のマス目をインクの出ないボールペンでぐりぐりと丸く塗りつぶしてみたことから自分のドローイングのパフォーマンス性を発見したのだという(★Ⅱ)。それから、「書く」「描く」「掻く」「欠く」の諸相が渾然一体となった「かく」の未分化な力を顕在化させるドローイング/パフォーマンスをさまざまなマテリアルとシチュエーションのもとで継続してきた。

本展では、一言で言えば、匿名的なものたちの〈顔〉を想起させる儀式的なパフォーマンスが行われた。照明の光度を落とした薄暗がりに登場した村田の顔には「面」に見立てた黒いアクリル板が装着されている。表情を失くし匿名化されたその風貌はどことなく不気味である。さらに、床に敷かれた120cm四方ほどの木質ボードの前に置かれた木っ端の「祭壇」に、火をつけた2本のロウソクが立てられると、そのまわりには儀式的な雰囲気が醸し出される。

顔から外したアクリル板を木質ボードの上に寝かせた村田は、ミャンマーの国旗を象徴する赤い短パン・黄色のシャツ、緑の肌着を脱ぎ捨て、ゆっくりとひざまずくような姿勢になる。そのまま床に顔を伏せ、傍らに置かれた業務用の箱から手探りでボールペンを取り出したかと思うと、ぐるぐると円を描くようにアクリル板の表面を掻き回し始めたのだ。

鬼気迫る、という形容が適当なように思う。円を描くボールペンの切っ先は、次第に速く、激しく、苛烈になり、身体を満たす荒々しいリズムをそのまま虚空に突き刺すように、原始的な祝詞の奏上を思わせる牛のいななきにも似た〈声〉が立ちのぼる。

ここでオーディエンスは、ボールペンでかけばかくほど、つるつるとした引っかかりのないアクリル板の表面に傷が付き、引っかかりのある表面へ変わっていくことに気づくだろう。顔をマスクする匿名性の隠喩として意味づけられていたアクリル板の表面は、「かかれる」ことで、匿名性のうちに潜んでいた物質的な次元を浮き彫りにする。村田の「かく」は国家権力に強いられた闇=匿名性が突き破られる様を模倣する呪術的アクションであると同時に、匿名的なものたちに確かにあるはずのマテリアルな顔を想起させる詩的/政治的アクションにもなる。さらに、村田の「かく」で匿名の表面に刻み込まれる傷は何者性を脱落させた未分化で不定形の顔となり、それゆえにそれは「これは誰の顔/傷なのか?」という目眩を起こさせるような問いを喚起する。

「Don’t forget」の呼びかけは、「かき」重ねられ続ける〈顔/傷〉の混沌を通じて、日本人やミャンマー人、女性や男性、あるいは特定の民族的・宗教的カテゴリーに同化するのではない「当事者性」が問い直される場が立ち上がることで、応答可能になるのかもしれない。じっさい、本展が開催されたのも、メディエーターとなるアーティストが国家の文化戦略や国内市場の流行とは無関係なレイヤーで超個人的なネットワークを取り結んでいたからにほかならない。いわば、村田のパフォーマンスは、わたしたちが何らかの意味で境界を超えて「かく」こと、そこで「かき」重ねられる集合的な〈顔/傷〉に参与することを呼びかけるのである。

+

このパフォーマンスを目撃した2日後、私は「Don’t forget」を実践するもうひとつのパフォーマンスと出くわすことになる。ゲーテ・インスティトゥート東京開設60周年特別企画「unrest 62|22」の第3弾として実施されたイベント「変動する身体」のソロパフォーマンスで行われた小林勇輝「BATTLECRY」だ。

レクチャー、アーティストトーク、パフォーマンスで構成された本イベントでは、60年代アヴァンギャルドの「裸体」をめぐる言説を経由することで、現在における裸体表現の可能性が模索された。小林のパフォーマンスでも「裸体」は使用されるのだが、本レビューで重要な文脈は「鬨の声」と訳されるタイトルの「BATTLECRY」に持たされた「戦闘」の含意である。そこでわたしたちは2022年2月24日、ロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始したあの日を思い出さないわけにはいかない(★Ⅲ)。もちろん小林は、ナショナルな境界を超えてパフォーマンスの芸術実践を続けるアーティストのひとりであるが、本作では「匿名の女性たち」とはまたべつの仕方で「Don’t forget」の呼びかけがその身体に引き入れられていると思われたのだ。

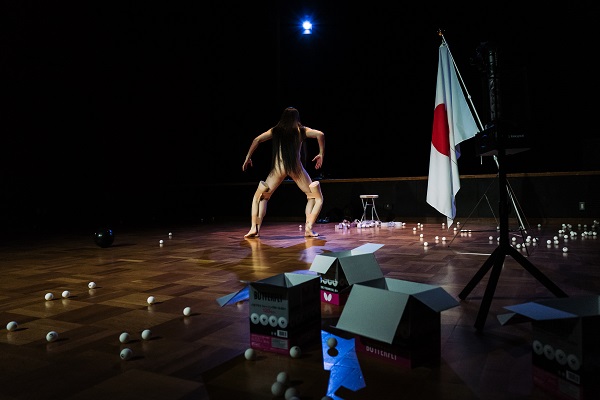

ゲーテの講堂で行われた小林のパフォーマンスは大きく3つのパートで構成されている。

[1]対角線上に投げたボウリングの球が壁に達する前に自分の身体でそれを受け止める。

[2]卓球ラケットに見立てた日本の国旗で卓球マシーンから発射されたピンポン球を打ち返す。

[3]ニュージーランドのラグビーチーム・オールブラックスが試合前に行うことで有名な「ハカ」のパフォーマンスを身体の諸部位が赤く腫れ上がるまで遂行する。

会場の2面に設営された客席によって、対角線の角を頂点とするスペースが生まれる。この「ゲームコート」に入ってきた小林はボウリング、卓球、ラグビーの「スポーツする身体」を主題化する引用的な身振りでパフォーマンスを展開する。

よく知られるように、ひとの闘争心を刺激する対戦型のスポーツは、勝利への意欲を持たせることで集団の結束力を高める効果がある。より規模の大きい国際的なオリンピックの舞台になると、競技スポーツは愛国心/ナショナルアイデンティティを鼓舞する国家間の模擬戦争の意味合いを持つようになる。

生来の闘争本能を発散する手段としてスポーツがあるというより、スポーツのパフォーマンス性によって闘争本能なるものが生み出され、チーム(日本人)の一員としてのプライドが生まれる。こうしたパフォーマンス性のフレームにおいて、小林は闘争という関係の形式をつくりだすスポーツの身振りを実演してみせることで、戦争とナショナリズムの関係を批判的に考察する場を立ち上げるのである。

この作品の特徴としてまず第一に指摘できるのは、[1]のボウリングが端的に示すように、こちらとあちら、能動と受動、主体と客体の区別が意図的に混淆させられていることだ。ボウリングの球を投げた先には自分がいる。ピンを倒すために投げるというルールの内部ではありふれた行為が暴力的になる瞬間が強調されるとともに、このスポーツのルールを遵守すればするほど、それによって機械化された行為のプロセスは、受け止めても受け止めても終わりの見えない諦念や無残さの感覚を増幅させていく。

自分で行使した力の結果が自己を痛めつける再帰的なプロセスは、[3]のハカの実演において最も鮮烈に打ち出される。コトバンクで調べると、ハカとは「ニュージーランドの先住民族マオリが戦いの前に行っていた伝統的な踊り」とある。相手を威嚇し、自らを鼓舞することで、戦士たちの士気を高める舞であるとのことだ。

全裸になり、両足に女性のものと思われるマネキンの脚をくくりつけた小林は、足を踏み鳴らし、雄叫びをあげ、太もも、胸を強く打ち鳴らす。叩かれた皮ふはみるみるうちに赤くなり、顔は苦悶に歪み、手足が痙攣し始め、小林自身がさらなる遂行を躊躇し始めるように見えてもなお、自軍を鼓舞する舞は終わらない。中途の挫折は許されないのだ。こうして虚ろな熱狂が高まれば高まるほど、腫れ上がる皮ふの痛みが増せば増すほど、祈念される勝利の価値は崇高な次元にまで高められるのである。

敵との闘争を鼓舞することで、人間の情動的な生命感覚を呼び覚ましていく小林のパフォーマンスは、国家的・民族的、あるいは男性的なアイデンティティを奮い立たせる象徴的な力の行使を体現してみせる。そして、それがまさにそこで奮い立たせられる当のアイデンティティ集団を痛めつける身体の酷使によって成立し、さらにそれが個人の生命を超えた崇高な価値によって正当化されるナショナリズムのロジックを、赤く腫れ上がる皮ふの痛みを通じてパフォーマティブに提示してみせるわけである。

熱狂の痛みとともに、本作の重要なモメントを構成する感覚が倦怠感だ。[2]の卓球では「MADE IN CHINA」と印字されたバタフライのトレーニングボールを、日の丸にラケットのグリップ部分が付け足された国旗でひたすら打ち返し続ける。南京大虐殺をめぐる歴史認識や尖閣諸島の領有問題を抱えた日中の政治的な対立を象徴するこのシークエンスは、政治的な諍いを脱力させるユーモラスな身振りを特徴とするパートだが、いずれにしてもとにかく長い。30分ほど続いたのではないか。そのあいだ、ピンポン玉が打ち返されてはコンコンと音を立てて客席の方に向けて転がり、延々と会場の床に溜まっていき、やがて退屈な気だるさが場の空気を支配していく。

ハカの圧倒的な迫力に比べて美的な強度で劣るのは明らかであるが、観客の注意を引くような劇的な行為が何も起こらない倦怠のなかで、澱のように溜まっていくピンポン球は、戦争やテロといった際立った暴力が噴出する以前に、すでにつねに吹き溜まりつつある鬱屈した感情を暗示しているようだ。なにがどこに転がるかわからない不確実性の高まりに付きまとう不安の感情は、伝統的な踊りで士気を鼓舞する痛みにこそ自己の身体を委ねたいという欲望を惹起するかもしれない。

このようにして小林は、「Don’t forget」をパフォーマティブな次元において体現する。敵対的な闘争のメカニズムが引き起こす痛みをじっさいに引き受けてみせることで、他人事として忘れられていく暴力の痛みを、エスニシティやナショナリティの集団的アイデンティティを身体化した「わたしたち」にも起こりうることとして思い出させるのだ。

その「Don’t forget」は安易な反戦平和を唱えるものでも、ロシアの軍事侵攻を非難するものでもない。敵・味方のどちらかに囲い込まれた政治的構図の中で生まれる集団的記憶の産出に加担しない。小林のパフォーマティブな身体はボウリング、卓球、ラグビーというスポーツのルールや、国家、エスニシティ、ジェンダーのような概念的な枠組み、そうしたさまざまなフレームとの交渉が起こりうる結節点となり、その場その場で集合的な記憶の仕方を発明し、再編し続ける多元的な記憶のメディアになるのである。

+

「わたしたち」は、どのように、どこから、なにを記憶できるだろう? 上演の場所は「あいつら」から「わたしたち」を分割するのではない、多元的で集合的な記憶を生み出すメディアになりうるだろうか? いずれにせよ、ミャンマーの軍事クーデターから1年半、ロシア・ウクライナの全面戦争が始まり4ヶ月が経過したこの時点における上演系芸術のアクチュアルな応答を、わたしたちはせめて記録しておく必要があるのではないか。6月半ばに体験した2つのパフォーマンスは、私の内にそうした一種の焦燥を引き起こしたのである。

★Ⅰ)教科書的な背景を注釈しておこう。1948年にイギリスから独立したミャンマー(旧ビルマ連邦)は、135の民族が混在する多民族国家である。人口構成の多数派はビルマ族であるが、少数民族の割合も約4割を占めており、独立を達成してから現在まで自治や権利拡大をめぐる対立・紛争の問題を抱えている。1962年と1988年のクーデターによって長期に渡る軍事独裁政権が樹立され、市民による民主化要求の運動も弾圧されてきた。しかし、2011年に民政移管が成し遂げられたあとは、2015年、2020年の選挙におけるアウンサンスーチー率いる国民民主連盟(NLD)の圧勝で、民主化の道を歩み始めた。「不正選挙」の名目で勃発した2021年の軍事クーデターは、まさにその矢先の出来事だった。少数民族武装勢力との抗争、イスラム系少数民族・ロヒンギャに対する根深い差別と迫害など、多民族国家のミャンマーでは民主主義の前提になる国民の統合もポストコロニアルな政治的課題として存在しており、また、日本政府および日本ミャンマー協会が軍事クーデター後の政権を支持するかどうかといった点も含めて、「当事者とは誰のことか」という問いは、一筋縄ではいかない複合的な文脈の絡まり合いのなかでしか考えることができない。そうした背景の理解によって「忘れるな」を引き受けることができると言えるかも知れないが、新書を数冊読めば分かる程度の教科書的な理解は、むしろ「わかりました」の忘却を正当化することにもなりかねない。「忘れるな」の噴出を「わたしたち」の集合的記憶と接合する実践はいかにして可能になるだろうか?

★Ⅱ)「村田峰紀+盛圭太「庭へ」展 オンライントーク: 建畠晢、盛圭太、村田峰紀」([https://www.youtube.com/watch?v=GWcejsKDrDw])を参照。

★Ⅲ)チケットが完売していて私は立ち会えなかったが、本パフォーマンスの「ハカ」のパートはロシアが軍事侵攻を開始した直後、2022年3月18日〜19日に開催された「Stilllive Performance Art Summit Tokyo 2022──Tribute of Performance Anthology」で発表されたと聞いている。

***

しぶかわ・まろん/批評家。「チェルフィッチュ(ズ)の系譜学」でゲンロン佐々木敦批評再生塾第三期最優秀賞を受賞。最近の論考に「『パフォーマンス・アート』というあいまいな吹き溜まりに寄せて──『STILLLIVE: CONTACTCONTRADICTION』とコロナ渦における身体の試行/思考」、「〈家族〉を夢見るのは誰?──ハラサオリの〈父〉と男装」(「Dance New Air 2020->21」webサイト)、「灯を消すな──劇場の《手前》で、あるいは?」(『悲劇喜劇』2022年03月号)などがある。

***

【上演記録】

ゲーテ・インスティトゥート東京開設60周年記念特別イベント「変動する身体」

© Goethe-Institut Tokyo / Yulia Skogoreva

2022年6月26日

ゲーテ・インスティトゥート東京 ホール

パフォーマンス:小林勇輝

「変動する身体 FEAT. 小林勇輝」紹介サイトはこちら

『匿名の女性たち─私は当事者ではない』

撮影:Art Center Ongoing

2022年6月16日(木)〜6月26日(日)

アートセンター・オンゴーイング

パフォーマンス:村⽥峰紀ほか

「匿名の女性たちー私は当事者ではない」紹介サイトはこちら