鳥公園♯15『終わりにする、一人と一人が丘』西尾佳織インタビュー

インタビュー

2019.11.19

写真:引地信彦

ある時、相手と私の関係だけでなく、

私達が乗っている土台自体が腐っているのかも、という考えがよぎったんです。

頭が良いことを「スマート」というが、西尾佳織の頭の良さは「スマート」とは違う気がする。効率が良い、失敗しないとは正反対で、小さな違和感を無視せず、時間をかけて考え、具体的な解決策を実行に移し、失敗してもまた試す。そんな西尾が主宰を務める劇団鳥公園が、来年から大胆な新体制に移行する。まもなく開幕する『終わりにする、一人と一人が丘』は、移行前の最後の作品で、このあと当分、西尾が作・演出を兼ねることはなくなるという。今に至るまで、そして今、演劇作家として西尾は何を考えているのか。広い射程と深い思索の一部を聞いた。

── 少し前に、鳥公園の新体制のステートメントが発表されました。内容は、西尾さんがこの何年か考えてきたことを前向きに変える選択として、複数の演出家と創作をしていくと。来年以降は劇作と主宰業に専念するので、まもなく始まる『終わりにする、一人と一人が丘』がとりあえず、西尾さんが作・演出を兼ねる最後の作品になるんですね。

西尾 はい。ちょうど今回の作品を準備してきたタイムラインと、劇団の体制を変えようと考えてきたタイムラインは並行して走っていた感じです。

── 先に体制についてお聞きします。西尾さんは以前から、一般的な劇団の形や活動の仕方に対しての違和感を発信していらっしゃいましたね。

西尾 2015年ぐらいからですかね、外に向けて書いたり発言したり、どうすればいいのかいろいろ試してきました。集団という形が演劇には欠かせないとは思っていて、劇団員を増やすなどしてみたんですが、どうも上手くいかない。私は鳥公園で作、演出、主宰を兼ねていますけど、問題はそこかなと、役割を分離したいと考えるようになって、それで(劇作と演出を分けようと)16年に太田省吾さんの『ヤジルシ』をやってみました。でも「ああ、難しい!」となって(笑)。その頃から、私の問題意識的には主宰と演出を分けるほうが大きいのかなとなっていったんです。

── 「大きい」というのは、効果が?

西尾 はい。誰か個人の頑張りや心意気に頼るのは、一時的には効果があっても、続けていくには無理がある。根本から大きく仕組み自体を変えないと意味がないだろうと思うようになりました。これは「からゆきさん」のリサーチをしたことに関係があるんですけど。

── 「からゆきさん」は、19世紀後半から昭和初期にかけて、家の事情で、あるいは騙されて、主に東南アジアを中心にした海外の娼館で働いた日本人女性ですね。西尾さんはこれまでもゆかりの地を取材され、今後もライフワーク的なスパンで長く取り組んでいこうとしているテーマのひとつですね。

西尾 からゆきさんのリサーチは、結果的に日本を外側から見ていくことになって、それでわかったのは、日本はずっと昭和のマインドのままというか、いやむしろ明治だったということなんです。今あるいろいろな問題は、そこと結び付いている。さっき言った「誰かの頑張りや心意気に頼る」みたいなことはそのひとつで。ヒーローでも天才でも奇人でもいいんですけど、飛び抜けた個人の出現に期待して、自分は“みんな”の中に埋もれちゃう。でも私も日本で生まれ育ったから、そういった感覚は自分の中にも埋まっているものだし、その仕組の中で自分という人間も出来ている。一緒に作品をつくっている人達も同じで、その問題をどうえぐり出すかがとても難しい……。もう、丸々違うやり方を試さないと創作が深まらないなと去年ぐらいから思い始めたんですね。それが、主宰は続けるけど演出を別の人に託す、しかも作品によって別の演出家にというアイデアでした。ただやっぱり、誰とやるのかがすごく大事で。和田ながらさん、蜂巣ももさん、三浦雨林さんという3人がずっと浮かんではいたんですけど、1年以上、自分の中だけで転がしていたんです。「よし、声をかけるか」となったのは、実は発表の1週間か2週間前くらい。3日間で毎日1人ずつ会って「実はこういうことを考えていて」と話してみたら、わりとあっさり「いいですよ」「いいですよ」「いいですよ」って。

── その3人を選んだ理由を教えてください。

西尾 皆さん、「鳥公園のアタマの中展」(18年、19年)でお願いした方達です。それは私が過去に書いた戯曲を他の演出家さんに演出してもらうという企画だったんですね。

── 1日1作、会場となった東京芸術劇場のアトリエで、日中は演出家と俳優が公開稽古をして、夜はリーディング公演としてそれを発表するという企画でした。

西尾 三浦さんは1回目の「アタマの中展」で『ヨブ呼んでるよ』をやってくださったんですけど、これは自分の中では、戯曲としては今までできなかったことがひとつできたかなと思えたものの上演はやり切れなかったという気持ちがあった作品でした。で、戯曲の中に1ヵ所、上演で俳優が話す言葉そのものが書かれていない、「上演する者は言葉を探すこと」と指示したシーンがありまして。それを三浦さんは、『ヨブ』の他のシーンの言葉のコラージュでつくってくださって、すごく良いなと思ったんですよね。彼女は戯曲も書く人ですけど、自分で書いた言葉やどこかから持ってきた言葉でなく、彼女の中に流れ込んだ『ヨブ』を出した、みたいな感じがして。それと、ちゃんと対話ができる人なんだと思います。演出プランって、アイデアとしておもしろければOKではなくて、「自分はこの戯曲をこう読んでいる」といった手続きみたいなものかなと思うんです。それを稽古場で俳優に共有できる。戯曲とも俳優とも、対話できる人なんだと感じました。

和田さんもそうですね。ただ、3人の中では1番クールで、戯曲にあること全部を本当にリテラルに読んでいるんですよね。そういう意味では、自分の演出プランは戯曲に俳優が当たったあとからしか出てこないという意識を徹底して持っていて、それがすごく素敵だと思う。私はそうできないです。今年の「アタマの中展2」でお渡しした戯曲が『乳水』という昔の戯曲で、自分以外の演出家に渡すつもりで書いていなかったこともあって、登場人物を最初の人物紹介欄でひとり書き忘れていたりして(笑)。でもその単なるミスでさえ、「これはこういうものとして読む。だってとにかくそう書かれてるから」と解釈してくれて、たまげました。逆に私が作家として鍛えられそうだなと思っています。

蜂巣さんは1番シンパシーを覚える人です。なんというか、上演に向かって直進しないんです。「アタマの中展」でも、時間がないとわかってるのに、ずーっとワークショップみたいなことをしていて(笑)。その途中はとてもおもしろいんですけど、結局、本番は1番とっちらかっていて、私と似ているなと思いました。どらま館でやっていた公演(『愛するとき死ぬとき』、17年)やBUoYの公演(『インクルージョン』、18年)もとてもグッと来ました。シーンとシーンが感触で繋がっていたり、観ている間は起こっていることわかるのに、あとから説明できないという感じは、私も演出家としてやりたいと思っていることなので。

── 三浦さんは20代、和田さん、蜂巣さんも30代前半と、皆さん若いですね。

西尾 単に私の戯曲をやってもらうというよりは、鳥公園という〈場〉を必要としてくれるんじゃないかと思う人に声をかけました。自分のやり方が完成している人に戯曲を渡したらおもしろい上演になるとは思うんですけど、それだと作品がひとつ生まれることに過ぎないんだろうなという気がしたんです。3人それぞれ自分の集団を持っているので、そこと鳥公園を行き来することで、どちらの場所も継続することが豊かに長く続いたらいいなと思っています。

── 翻って、その3人と出会えた「鳥公園のアタマの中展」のアイデアはどこから?

西尾 あれは最初、実はネガティブな理由でした。その時期、稽古するのが怖かったんです。本公演は17年にやったのが最後ですが、それがあまりに上手く行かなくて。でもその時に突然というより、16年ぐらいから、いろいろ難しくなっていたんですね。

── 劇団が?

西尾 私と劇団員の間の問題だけではなくて、客演の俳優さんやスタッフさんまで含めた私達の乗っている土台自体が腐っているのかもという考えがよぎったんです。でもそれを劇団員と話すしかないから根本的には解決しなくて、また稽古をしたら同じようになるんじゃないかと思ったんですね。そのまま俳優と向き合うのも怖いし、自分の中にある厳しさと──みんなそれぞれあると思うんですけど──現実とをどう折り合いをつけていいのかわからなくなりました。これはちょっと空気を通さないとまずいと、作と演出の両方を握っているのとは違う状態で自分が現場にいられる仕組みをつくろうと考えたのが「アタマの中展」でした。

── ステートメントの中にも書かれていた、俳優に言われてずっと引っかかっていた「演出家はみんなの父親みたいな存在だから」という言葉を聞いたのがその頃ですね。

西尾 そうです。演出家って、役割としてある種の権力を引き受けなければいけないとは思うんですけど、それを過剰に期待されたり、その構造が固定化したりすると、私はすごく不自由でつくれなくなります。作品の中身と、つくっている現場のあり方が真逆になってる!と思って一度動けなくなりました。そもそも演劇を始めようと思ったのも、私が全部(を決めてつくる)じゃないことがやれると思ったからなのに、どうしても“正解”みたいなものがひとりに集中して、うまく持ち合うことができない。これは鳥公園じゃなくて鳥王国じゃないの?と悶々と考えていました。

── そこをもう少しお聞きしたいのですが、演出家を複数にすることと、西尾さんがずっと悩んできた俳優との関係は、解決方法として完全にイコールでないような気がします。新しくパートナーになった演出家と俳優が上手く行ったとして、主宰の西尾さんの思う形とは限らないし、単発の作品になりますよね。そこはどうお考えですか?

西尾 自分の関わる範囲でというより、もうちょっと大きいことを考えています。土台を変えたいというか、演劇界全体の意識がもうちょっと変わったら、ということで担うことができるのか。今よりももうちょっと良い形があるんじゃないかという気がするんです。具体的には、たとえば俳優が作品と社会のつながりや、お金の流れを含めた製作全体の決定プロセスから疎外されていて、自分の仕事や出演料を決められないどころか、創作者としてのスタンスを形成することすら難しいのが、ひとつ大きな問題じゃないかと思っていて。と同時に演出家は、現場が動き始めると「この作品をどうしよう」でいっぱいいっぱいになっちゃうし、今までは「とにかく初日は来る」ということで、兼ね合いがすごく難しかったんですけど、本当は「日本の社会の中で演劇ってどう考えられてる?」とか「こうなって行ったらいいんじゃないかと思う」という話を俳優の人達ともっとしたい。そういうことが俳優の自立に必要で、自立した俳優がいて初めて演出家の仕事も十全に成り立つと思います。そこにアプローチするには、演出家として個々の作品を通して出会うのでは追いつかない。一個一個の作品のもう一段ベースになる〈場〉を主宰する役割に、まず3年注力してみようと思いました。あとたぶん、(戯曲を)書きたい気持ちも前よりあるんですよね。

── 私が西尾さんの作品について感じるのは、発表される作品の“悩んでいる途中感”が強いということです。もちろん他のつくり手も、常に“最新の途中経過”を作品として発表しているのだと思いますが、とりわけ思索の跡が生々しく舞台上に現れる作家だと思います。それは、先ほどのからゆきさんもそうですけど、創作の途中で気になる問題に出合う、調べる、現地に行く、新たな問題に出合う、調べる、別の場所に行くといった、問題意識の高さとフットワークの軽さから由来しているように思うのですが、今回の新体制への移行で、当分は移動をしなくても済みそうといった予感はありますか?

西尾 今年の4月に、祖父母が住んでいた埼玉にある一軒家に引っ越したんです。それが自分の中ではかなり大きくて。それまでは実家に住んでいて、自分の家というより両親の家、私にとっては主に寝るためだけの仮の居場所だったんですけど、今の家は自分の拠点みたいな感覚があって、すでにいろんな人を招いたりしています。ゆくゆくはそこをアーティストレジデンスにしたいと思っているんです。女将じゃないですけど、私もそこでつくり続けて、他のアーティストも時々来て、話が合えば交わってもいいんじゃないかというぐらいのとどまり感だったら、自分の中でしっくり来るかなあというのがあります。たぶん、それでもきっといろんな場所に行くんですけど(笑)、拠点みたいな場所を持ったという感じが今はしています。そのことと、鳥公園を本当に公園のような場にしたいという気持ちも同時に高まっていて。不動産を持つといった物理的な場ではなく、もっと抽象的な〈場〉ですけど、今住んでいる一軒家と、鳥公園の抽象的な〈場〉を、両方走らせられそうな気がしています。何でもそうなんですけど、ひとつだと固まっちゃう気がして嫌なんですね、私は。それを守るために、といった意識が生まれて保守的になったりしちゃうので。2種類のものをバランスを取りながらやって、「これがやりたい」と「これがやりたい」の“間(あいだ)”をいつでも感じていたい。……たぶん私、いつも“間”のことばっかり考えているんですよ。“間”をつくるためには複数が必要で、今、家と鳥公園で一応は複数になったので、しばらくこれでやってみようと思っています。

── 何度か出ている「からゆきさん」もそうですが、西尾さんはアウシュビッツなど第二次大戦の被害者についてリサーチを続けていらっしゃいます。そうした具体的な歴史を丁寧に調べている一方で、鳥公園の作品は非常に観念的で、登場人物の関係性も家族という小さな単位が多いです。普通に考えるとそこにはギャップがありますが、西尾さんにとってはつながっているものですか?

西尾 ああ、そうですね。きっかけは、鳥公園の2回目の公演で、伊藤比呂美さんの『家族アート』という作品を──それは長編詩なんですけど、印象としてはかなり小説に近くて、散文のような感覚でも接することができるもので──をやった時です。他者の言葉を扱うのはどうしたらいいか考えて、伊藤さんの本をとにかくたくさん摂取しました。それが今の私の言葉のかなり血肉になっていると思うんですけど、性的なことを、湿度は持ったまま、物理的なものとしてゴロッと描く言葉に出会ったというか。それまで性というと「秘めやかな……」といった感じで扱われていたので、過剰に聖なるものにされている性を、ちゃんと自分達のところまで、良い意味で引きずり下ろしたいと考えるようになりました。そもそも私からすると、排泄器官と近いんですよね、距離感が。セックスと、みっともないと言われるような鼻水とかおしっこを隣に置いたら、扱っている題材や言葉が同じでも今までと違う景色が見えるんじゃないかと思って、たぶんそれが女性とか性的なことへの取っかかりだったと思います。

そしてそこから戦争へ行ったのもやっぱり伊藤さんなんですけど。『アウシュビッツ・ミーハー』という詩に、アウシュビッツの施設を5号館、6号館、7号館と進んで行って、殺された人達の大量の髪の毛や大量の靴を見続けていると、どんどんセンチメンタルがなくなっていく、個が消えて物になっていくと書いてあったんです。それを読んだ時に「こんなことを書いていいんだ!」と衝撃を受けたんですね。私も行ったらそう感じるかもしれないけど、感じたとしてもそう書いてはいけないとどこかで思っていた気がして。性が過剰なベールに包まれているのと同じように、自分は結構優等生で生きてきて「見えているけど、これは言っちゃいけないんですよね」みたいな振る舞いが多かった。演劇を始めてから、そこをもうちょっとわかりたいとなっていって、(タブーとされていることを)1個はがし、2個はがしみたいな感じで戦争にも近づいていきました。地続きだと思ってるんです、戦争とか犯罪とか性とか、“正しい日常生活”の外に置かれているもの。何かが少し違えば自分も、やりかねないと思っている。

── 「“間”を感じていたい、“間”をつくるためには複数が必要」という言葉を聞くと、家族関係の話と戦争の歴史を、距離を保ったまま両輪にしている西尾さんの活動がわかる気がしてきました。

西尾 よかったです(笑)。

── さて新作ですが『終わりにする、一人と一人ヶ丘』というタイトルは、素敵な響きですけど、新体制移行前のものと考えると、象徴的というかダイレクトといいますか……。

西尾 でもこれ、タイトルを付けた時は考えていなかったんです。意識としては、(演劇の創作で)複数で走っていると言っても、自分はいつもひとりの人間で、どうやったらこう、人が自分の足で立てるのかみたいなことを考え続けているので。

── どういう話なのか、お聞きしてもいいですか?

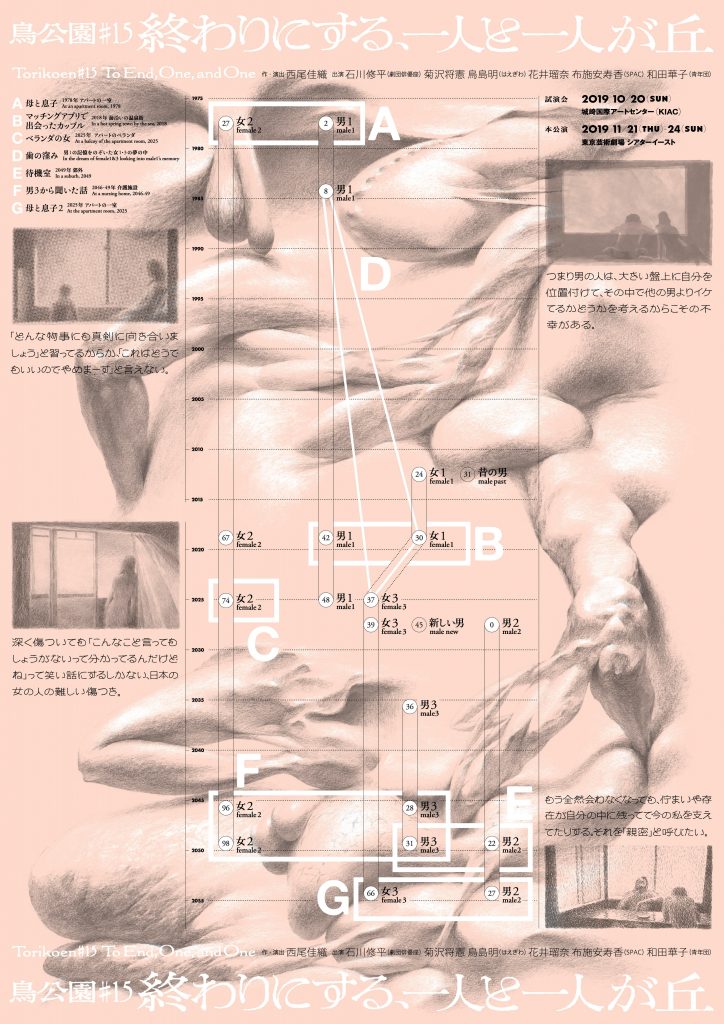

西尾 チラシに年表と人物相関図的なものが載っていますけど、三世代ぐらいの長いスパンの話です。というのは、何か問題を抱えている人がいたとして、その問題がその人の生きている時間の中で解決しないことは、わりとあるじゃないですか。それは残酷なことだけど、大丈夫。三世代くらい経つ頃には、「解決」とはまた違う形で傷も癒えてたりするものだから、みたいなことが言いたい作品です。

── でも長いスパンだと、また別の問題が出てきますね(笑)。

西尾 まぁ、そうですね。問題は1個じゃないし、ひとりで生きているわけではないので「ずっと続くなあ、いろんなことが」とはなるんですけど。芸劇の宣伝用のキャッチコピーに「家族なんて捨ててもいいんだよ」と書かせていただいたんですね。もちろん捨てなくてもよくて、結局、人のせいにするのをやめられるかどうか。

── 群像劇ですか、それとも中心になる人がいる?

西尾 一応、中心になるカップルがいますね。マッチングアプリで出会った男女が──マッチングアプリなんかやっているくせに、どちらも「恋愛ってしなくちゃいけないのかなあ」とか「面倒くさいなあ、他人」と思っているふたりで──、「あれ、こいつもそう思ってるんだ」という奇跡のマッチングによって、「一応○○しておいた方がいいのかなあ」という他人任せな生き方から自由になります。

── とりあえず最後の演出になりますが、そこはいかがですか?

西尾 どうなるんでしょう。結局、書いた戯曲はベースにありつつ、稽古場でつくるものは別ですね。これは良い意味で。今回は稽古を三期に分けているんですが、第一期は台本を一切使わず、その場にいる人達とシーンをつくることを1週間やってみたんです。第二期は城崎で、台本ベースで2週間。で、第三期の今は、文字から立ち上げるものと、その場にある関係から生まれる形をを組み合わせています。これまでは、その場で生じることの反射的な面白さに引きずられて、戯曲のたくらみが放棄されがちだったのですが、今回は戯曲と上演が引っ張り合えていて、いい感じになるんじゃないかなと期待しています。

── ありがとうございました。公演、楽しみにしています。

インタビュー・文/徳永京子

鳥公園♯15『終わりにする、一人と一人が丘』公演情報は ≫コチラ