【連載】マンスリー・プレイバック(2015/12)

マンスリー・プレイバック

2016.01.23

徳永京子と藤原ちからが、前月に観た舞台から特に印象的だったものをピックアップ。ふたりの語り合いから生まれる“振り返り”に注目。

* * *

▼シアターゾウノハナ@象の鼻パーク一帯

【撮影:本城円】

藤原 シアターゾウノハナは3年目。ままごとの柴幸男さんたちが「演劇とすれ違う」をキーワードに、様々なプログラムを通じて「演劇的公園空間」をつくるというコンセプトでやってきました。今年、僕は一部のプログラムしか体験できなかったんですけど、「スイッチ」のレパートリーや「聴くだけ3分旅行!」のコンテンツも少しずつ増えていて、この場所で3年間積み重ねられてきたものを感じました。

特に今年は、年間プレイバックでも取り上げたように「ゾウノハナクルーズ」が最高! 船が港を出るところで、岬にいる山内健司が「おーい! 海賊が乗ってるぞー! 気をつけろー!」みたいに叫ぶんですけど、すると乗船していた仕込みの俳優たちが「うえっへっへ、そうさ俺たちが海賊だ! この船は乗っ取った!」と正体をあらわすという定番感……。謎解きあり、船の外に出るシーンありで盛りだくさん。ラストシーンはインターポール役の山内さんが船に乗り込んできて、負傷した海賊のボス・光瀬指絵を逮捕するんですけど、実は昔ふたりは付き合ってたみたいな謎の設定があって、「俺につかまれ」と肩を貸されながら船を出ていく指絵の「あたしもあんたに無期懲役か……」って決め台詞で終わる。

徳永 『黒蜥蜴』(原作・江戸川乱歩、脚本・三島由紀夫)みたいですね。敵対しながらも愛し合う怪盗・黒蜥蜴と探偵・明智(笑)。

藤原 そうそう(笑)。乗客が船酔いしてないか俳優が時々チェックしてるんですけど、すっごい心配したくせに海賊ワイルド役の洪雄大さんが「おっと勘違いしちゃいけねえぜ。お前たちのことが心配なんじゃなくて、船を汚されたら困るからな〜へっへっへ」っていうツンデレ台詞を繰り返す(笑)。とにかく俳優たちがキュートでした。

残念ながらシアターゾウノハナは今回でひと区切りとなりそうなので、同じ形ではもう上演されないかもしれませんが、彼らが今後どこでどうしていくのか、次の展開を楽しみにしたいです。

徳永 私は本牧アートプロジェクトの自由時間に寄っただけで、たくさんのプログラムは体験できなかったんですけど、ちょうど「象の思い出」に遭遇したんです。「象の思い出」という曲がかかると、青い手袋をした人たちがあちこちから集まって、カフェと港の間にある広場で踊る、一種のフラッシュモブですよね。手袋だけがパフォーマーと一般の人を区別している仕掛けがあるという。

すぐ近くに30代前半くらいのふたり組の女性がいたんですけど、ものすごくいい反応をしていたんですよ。始まったら「わ、なになに? 何かが始まった?! 踊りだした! これ何なの!?」と驚いて。で、曲が終わるやいなや、パフォーマーたちが手袋を外して観光客に混じって、いわば、消えていったら「え、終わっちゃった? やだ、終わっちゃった! もっと見たーい! えー、手袋取ったよ。もう誰が誰だかわからないじゃない! やられたー!」って、もう百点満点のコメント(笑)。企画・演出した人たちにこのふたりの会話をこのまま聴かせたいと思いました。

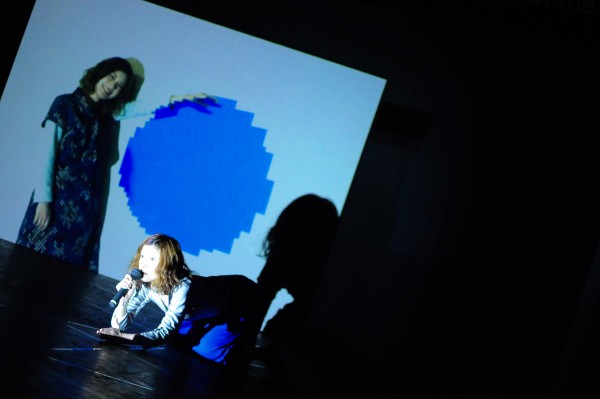

▼範宙遊泳『われらの血がしょうたい』@のげシャーレ

【撮影:金子愛帆】

徳永 明らかに、これまでと違うフェーズに移った、範宙遊泳が第3コーナーを回った作品でした。でも同時に、うかつに感想を言えない作品だとも感じて──たぶんそれは、表面に現れない情報量の多さだと思うんですけど。……いや、それだけじゃないな。正反対の力が働き合っていて、こちらに簡単にのめり込ませないというか──、その正体を見極めたくて2回観に行きました。

そして感じたのは、山本卓卓は圧倒的に物語の人だということでした。斬新な映像の使い方もあって演出家としての評価も高いですし、今回は人工知能ネタを持って来てSF的なところにリーチすると思いきや、むしろ無機質な材料が揃うほど、物語や人間のほうに重心を持ってくるんだなと。0と1の組み合わせでは処理できないザラザラしたもの──直接的なメッセージや人間くさいエピソード──を混ぜてくるんですよね。それがタイトルの「血」とかかってくるところなのかもしれませんが。

1番印象に残っているのは、埜本幸良演じるホームレスらしき男性が、不法侵入した家から排除される時に、だるまのように体を固く丸めながら、何度も叫んでいた「わからないふりをするんじゃない」というせりふなんですけど、あれは前後のストーリーとつながっている言葉ではなかった。

それと熊川ふみの、やはり全身を使った繰り返しのシーンが目に焼き付いているんですが、どちらも唐突だったり過剰だったりして、理屈ではない部分で刺さってきました。

熊川さんに関して言うと、今までの範宙遊泳は、名児耶ゆり、中林舞、伊東沙保、椎橋綾那ら、客演の女優が登場人物の中で1番大きな喪失感や疎外感や孤独を請け負ってきたと思います。今回の熊川さんの役は、母親が行方不明になり、そのことをSNSの世界で好き勝手に話題にされている女性で、もちろん普段も、母親の失踪は彼女の人生に大きな影を落としているんだけど、SNSが残酷なのは、毅然とそれと戦っても、端からはひとり相撲にしか見えないんですよね。旗揚げ当初から劇団員の熊川さんがあれだけ大きいものを背負うのを初めて観ました。

熊川さんはきっととても頭がよくて“作品全体の中での自分の役の位置や色や重さ”が冷静にわかる人だと思うんですけど、今回は全体があまりに複雑で、必死に瞬間にしがみついているのがよかったです。

藤原 熊川さんのシーンと、まさにお話にあった埜本幸良がホームレスのような役でえんえん引きずり出されるシーンには特に、人間の身体を通して表現する覚悟を僕も感じました。どちらも過剰だったじゃないですか。もっとつるんとやろうと思えばできるはずなんだけど。熊川さんのパートにしても、もっとスッと行った方が全体としては収まりがいいと思うんですね。あのシーンがなくても、「未来感のある新しい演劇を観た!」という満足感と共にお客さんを帰らせることもできたと思う。だけどそういうことがやりたいんじゃないんだなと。熊川さんには今までいちばん驚いたというか、彼女のこういうポテンシャルを感じたのは、東京芸術劇場の短編企画(『男と女とそれをみるもの(X?) の遊びと退屈とリアルタイム!暴力!暴力!暴力!』)以来かと……。でもあのシーンが何だったのかは未だにわからなくて、僕の現在の認識能力を超えるものを感じます。

SFをやろうとするとありがちな罠として、説明過剰になっていく方向性がありますよね。でも『われらの血がしょうたい』はむしろいろんなことに説明が施されていない。あの開かずのタンスも結局なんなんだ、気持ちわるー、っていう……。でも何かこちらの感情に触ってくるものが散りばめられている。

徳永 そう、この作品に存在する過剰さは、説明という“線”の過剰さではなく、同じ場所にくさびを打ち込み続ける“点”の過剰さですよね。

藤原 座付きデザイナーともいえるたかくらかずきさんはドット絵を描いたりしますよね。昔のファミコンのドット絵のような粗いものを。今のCG映像はどんどん高解像度になってリアルになってるけど、実は案外、スペックが低いはずのドット絵の方が情報量が多いこともあるんじゃないか。

徳永 演技も美術も照明も、通常は観客にとっての理解度、作品の解像度を上がることを目指しているわけだから、映像もそこに奉仕するものだと思うんですけど、あえて足踏みさせるものとして使っていたと思います。3Dメガネではなく、近視の人に遠視用のメガネをかけさせて、あえて見えづらくする役割。

熊川さん演じる女性が舞台にいて、彼女の友人たちが映像に映し出されて、視線を交わさず会話するシーンがありましたけど、大橋一輝演じる元カレらしき男性と彼女の「ごめんね」「何謝ってんの」「いいんだよ、ごめんね」というやりとりにグッと来るものがあったんですね。過去の恋愛沙汰ではなくて、いろんな人の人生にある、謝りたい気持ちと謝るタイミングのズレがそこに見えました。

藤原 あと印象的だったのは、マニラとか上海とかいう地名がポロッと出てくるシーンに、彼らが想定しているフィールドの広さを感じました。英語字幕も、ただ入れればいいという考え方ではなく、このあとインド公演に行くということ、つまり日本語圏じゃない人が観ることを前提としてつくられていましたよね。字幕が完全に作品の一部になっている。文字のプロジェクションを追求してきた範宙遊泳ならではのセンスを感じます。

▼クリウィムバアニー 『dbdqpbdb』@nitehi works

【photo by Yukitaka Amemiya】

藤原 菅尾なぎさが演出・振付けのダンスカンパニー。久しぶりに拝見したんですけど、今回は参加型のゲーム形式でした。最初に会場のnitehi worksの中や周囲を回遊して、ミッションをクリアするとボールやお金がもらえる。例えば穴に釣り糸を垂らしたり、お餠を袋に詰めたり、寝ている俳優に二礼二拍手するとボールがもらえる。ショックだったのは金庫室で、入るとお金……もちろんオモチャの札束が床に散らばってて、俳優が送風機でぶおおーって舞わせたそのお金を一定時間内につかみ取りさせられるっていう。なんかそれをやった時の、人間としての敗北感っていうんですかね……(笑)。

クリウィムバアニーはいつも衣装が妖精みたいな感じで、「男性が女性を性的に商品化するまなざし」をたぶん意図的に模倣してるんですけど、視姦ぽいというか、直視できない背徳感がある。その彼女たちの最大の武器であるところが僕は少し苦手だったんですけど、こういう、札束をつかみ取りさせられる種類の背徳感は、皮肉が効いててなんかいいなと思いました。

そのあとダンサーたちを操作して闘うんですけど、だんだん各クリウィムの個性がわかり、ゲームのルールもわかりはじめた頃に終わるので、もう少しゲーム設計をクリアにできたんじゃないかとは思いました。闘うこと自体の愚かさを揶揄しているのか、チームの仲間と一緒に戦略を練るところに楽しみを見出すのか、どっちなんだろう……?

▼タニノクロウ『タニノとドワーフ達によるカントールに捧げるオマージュ』@東京芸術劇場アトリエイースト

【撮影:田中亜紀】

徳永 会場が芸劇アトリエイーストという、普段はギャラリーとして使われている小さなスペースで、椅子はなく、観客がそこを歩き回りながら参加する、という作品でした。

中は真っ暗で、観客は入場時に渡される半球形の小さなプラスチックのライトを点けて入っていく。しばらくすると、マメ山田をはじめとする5人のドワーフ(伝説上の小人族)がやって来るんです。

どうやら彼らにとって私たち観客は、気配や視線は感じられるけれども見えない存在だということが最初に提示されて、両者の絶妙な不可侵の距離感ができる。そこがまず、タニノクロウの演出の巧みさ、マメさんの求心力なんですけど。

そのうちドワーフたちが暗闇の中で木馬などの古いおもちゃを見つけて遊び始め、やがてそれらを組み合わせて、不格好だけど愛着の湧く乗り物をつくって、明るい外の世界へと出て行く。そのときに、観客が乗り物にライト──マグネット付きだったんですけれども──を付けて、たくさんの灯りで乗り物をデコレーションして、彼らのあとについて実際に外に出ていってエンディングでした。

今までタニノさんがつくった作品の中で、おそらく1番明るくてポジティブな作品でした。役者さんひとりひとりのキャラクターもあるし、神話的な白い衣裳の力もあったんですけど、ネガティブな要素をひとつも感じませんでした。

暗闇に暮らしている人たちが何かを見つけ、私たちが知っているのとは違う使い方を発見して、力を合わせて光の世界へと出ていく。そこに偶然居合わせた観客がほんの少し協力する。それだけなのに、最後にアトリウムに出ていく解放感が半端なかった。公演とは関係ないお客さんがたくさんいる中を、ドワーフたちは三々五々に散らばってサーッといなくなっちゃって、観客は置いてけぼりにされる。その時の呆然とする感じと清々しさ。

美術は小竹信節でしたが、目的が忘れられたもの、スムーズに動かないもの、暗い場所で蔑ろにされているものによって、世界の一部が構成されているんだと、静かな説得力で伝えていたように思います。

▼intro『食卓全景』@王子小劇場

【撮影:原田直樹(n.foto)】

藤原 札幌を拠点とする劇団です。今回のストーリーは、異母姉妹、つまり同じ父親だけど母親が違う三姉妹がいて、でも最初は姉妹である事実を知らずに学校のトイレで会うんですね。といってもそれぞれ個室の中にいて顔を知らないまま弁当食べたりして仲良くなって、でも卒業式の日に思い切って顔を合わせて、それから一緒に暮らすんだけど、やがてお父さんが同じという事実がわかり……。

こちらが勝手にそう思い込んでいるだけかもしれないけど、観ていてなんとなく「北海道」を感じる気はする。例えば時間の使い方とか。姉妹のひとりが号泣するシーンにしてもひたすら泣きじゃくっていて、そこまで長くなくてもいいのじゃないかという。でもそれが面白かったんですよね。

もしかすると、舞台の上で同じ「日本語」を喋ってはいても、関東とはだいぶ違う文脈の中をこの俳優たちは生きてきたのかもな、と思いました。東京の判断基準だと演技の洗練度合いとかをまず観てしまうんだけど、それで測れないものもあるのかもしれない。もちろんそんなものはなくて、ただの買いかぶりかもしれない。その見極めが、東京以外の地域の演劇を観る時には難しいと感じます。

徳永 そこは本当に難しいですね。拠点にしている地域のお客さんと何かを共有するための時間というのは、きっと劇団が活動してきた中で自然と培われてきて、それが個々の作品にも反映されるのは、すごく自然なことだと思います。「ベタだな」「こんなくどくなくても」と思った先に独特のカタルシスが生まれることはあって、それは紛れもない個性ですし。ただ、他地域に行ったときに、それだけでは勝負できない現実もある。

いま思ったんですけど、演劇における洗練というのはきっと、舞台上に流れる時間をさりげなく操作できることなんですよ。

藤原 なるほど……。ともあれ「何を自分たちの武器にするか?」は大事だと思っていて。introは例えば北海道弁で押し切るとかいうわかりやすい形ではないんです。方言は東京から見たエキゾチシズムに消費される危険も常にありますよね。

徳永 11月のプレイバックで大阪を拠点にしているiakuの話をしましたけど、主宰で劇作家の横山拓也に取材をして印象的だったのが、自分たちは大阪弁を武器にしていると。実は神戸や京都出身の俳優もいるんだけど、生活圏に近い言葉を使うほうが俳優もイキイキすると考えているし、他地域で上演すると「大阪弁のせいか、生活の覗き見感が増します」という感想もよくもらうということでした。

北海道はそんなに特徴的な方言ではないから、その点でも難しいかもしれないですけどね。

藤原 ただ方言にかぎらず、ある土地で生まれ育っていく以上、必ず特有のものがあるはずだと思うんです。となると少々の無理をしても、舞台でそれを拡大して見せてくれてもいいんじゃないか。だって今の時代の自分たちのリアルな生活は、もはや相当グローバリゼーションに侵食されてるわけじゃないですか。おそらく札幌でもそうでしょう。そうやってひたひたと均質化されて滅んでいく趨勢がある中で、何をどう可視化し、対象化し、継承していくのか? そういうミッションも演劇にはありうると思うんです。

徳永 私は戦略的にものをつくる人は好きじゃないし──大抵は戦略が透けて見えてしまうので──、個性探しという落とし穴にハマることには、どこの劇団に限らず注意してほしいですけど、客観性を持つのは大事なことですね。動員を増やしたいとか、こういう人に観てほしいという目的がはっきりしているなら、あざとくならずに、そこにリーチするために使えるものを使ってみる。

藤原 ええ、自分たちの表現を突き詰めていった結果として、必然的に武器が生まれるのが理想だと思います。

▼RooTS Vol.03 寺山修司生誕80年記念 藤田貴大演出『書を捨てよ町へ出よう』@東京芸術劇場シアターイースト

【撮影:引地信彦】

徳永 藤田貴大の編集手腕の凄みを観ました。

寺山修司も編集の人ですよね。その時々に光っていた言葉や才能に対する審美眼があって、それがより輝くように切り取ってコラージュして作品をつくることに、非常に優れていた。

『書を捨てよ町へ出よう』にはエッセイと舞台と映画があって、タイトルはひとつだけれども、それぞれ別物なんです。藤田さんが選んだのは、ストーリーが最もしっかりしている映画版で……と言っても一筋縄では行かなくて、物語とは関係ない人のインタビューやイメージカットが突然入っていて、全体としては当時の日本のコラージュになっている。だって主人公が、他の家族はみんな標準語で、暮らしているのも東京なのに、ひとりだけ青森訛りで、それはもう東京と青森のコラージュじゃないですか。

藤田さんの編集力は、そうした寺山流の枠組みを残しながら、たとえばミナペルホネンの衣裳を女優に着せて唐突にファッションショーを挿入して、それを違和感なく成立させることもそうなんですが、演劇でしかできない編集をやったことだと思います。

それは、進行に合わせて俳優が舞台上でセットを組み、解体し、また組むという作業で、今回は鉄パイプを使っていたんですね。マームとジプシーがこの数年ずっと木枠で取り組んできたことの延長線上ではあるんですけど、『cocoon』でやった漫画のコマを舞台上に出現させること、『ヒダリメノヒダ』で完成させた家づくりのスキルは、この作品のためだったんじゃないかと思うくらい男優たちの作業がスムーズでした。何もないところ、日常の風景に劇的空間を現出させるというのは、寺山さんがずっと取り組んできたことで、『書を捨てよ〜』では映画でやったことを、藤田さんはフィルムのコマの黒枠を鉄パイプに置き換えて立体化したんです。

鉄パイプが組み合わさって人力飛行機になったときは、ちょっと目を見張りましたね。ああいう瞬間の魔法みたいなことも、寺山さんは目指していたのではないでしょうか。

▼国際ダンス交流プロジェクト〈Odori-Dawns-Dance〉2015年リサーチ成果発表@森下スタジオ

主催:ARTizan 助成:公益財団法人セゾン文化財団 協力:陸前高田アーティスト・イン・レジデンスプログラム、女子美術大学アートプロデュース表現領域研究室、行山流山口派柿内沢鹿踊芸能保存会

【(c)Megumi Suzuki】

藤原 ショーネッド・ヒューズは英国のダンサー・振付家で、2008年から北東北を訪れるようになり、今は陸前高田で柿内沢鹿踊をリサーチするプロジェクトを行っています。今回はその中間報告的なプレゼンテーションでした。

歌をうたってくださった陸前高田の方……彼女は津波で近しい人たちをたくさん亡くされたそうですが、彼女が言うには、ショーネッドが来たことによって、最初の1、2番までしか歌い継がれていなかった歌詞に実は4番くらいまであることがわかったと。外からやって来た異邦人が、その土地の歴史を発掘し継承していくということがありうる。木村玲奈さんという、東北出身のダンサーもショーネッドと何年前かから組んで、今回のリサーチも一緒に行っていました。手塚夏子さんがこの数年主催している「民俗芸能調査クラブ」のアプローチとも近いものを感じます。鑑賞するためのダンスではなくて、かつてそこにあったものを継承するメディアとしてのダンス。

ショーネッドの語り口や踊りなんというか、低温なんですよ。最初に青森に来た時に、1日ずっと雪の中で佇んでいたらしくて……。土地の気候や風土もみずからの表現に取り入れていく人なんだろうと思います。

▼本牧アートプロジェクト JKアニコチェ&多田淳之介『GOVERNMENT』@HONMOKU AREA-2

【撮影:森日出夫】

徳永 参加者が2つのグループに分かれて別々の部屋に行き、それぞれが政府をつくり、大統領を選んで、その就任スピーチを考える係、取材する係、演説を撮影する係など受け持ちを決めて短い番組をつくって、もうひとつのグループとその番組を見せ合うという、なかなかハードな(笑)観客参加型作品でした。

2日あって、私が参加した初日は3時間超えたんですけど、それでも時間が足りなくて、いろんなことをバタバタと決めて嵐のように終わりました。積極的に参加する工夫が随所にあって、よく練られていると思ったし、楽しかったんですけど、その嵐のような時間の過ぎ方が、ちゃんと考えることを奪われるようで、消化不良感も残りましたね。それぞれがつくったスピーチ映像を見せ合うなら、その感想を話す時間も欲しかった。

だから「今日は予定をオーバーしたので明日はもっと短い時間でやります」と聞いて、さらに短くするのかと驚きました。

それと、私はもともとこの作品をつくったJKアニコチェさんの部屋にいたので、今回のコラボ相手である多田淳之介さんがどういう役割を果たしたのかもよくわかりませんでした。

藤原 僕は今回、プログラムディレクターとして、ドラマトゥルクとして、そして出演者として現場に関わったので、どうしても内側から見た形になってしまいますが、コラボのポイントに特化してお話しますね。

まず、参加者に「学生」「ホームレス」「医者」「介護士」など属性の記されたカードを配りましたけど、元の『ゴビエルノ』(タイトルのタガログ語読み)にはあの設定はないんですよ。フィリピンの人は素の状態でも自分の政治的意見をばんばん喋るけど、日本人だと習慣的におそらく難しい。そこは多田さんと話し合って、どうやって『ゴビエルノ』のフォーマットを日本人向けに適用できるのかを考えて、ロールプレイにしました。

大統領演説のひな形も、『ゴビエルノ』だと1種類しかないのを、通訳の高山里砂さんに訳してもらった基本文を参考にしつつ、数種類の口調に訳し分けました。念頭にあったのは小泉純一郎、昭和天皇、三島由紀夫、SEALDs、矢沢永吉、ヒトラー、オバマあたりですけど、ネタっぽくなりすぎないようにオブラートにくるんで。

で、いちばん大きな違いとしては、元の『ゴビエルノ』ではそもそも部屋が分かれることはないんです。ひとつの政府しかつくらない。部屋を2つに分けて最後にそれぞれの政府を見せ合うことにいちばんこだわったのは、完全に多田さんですね。たぶん多田さんにとっては「自分たちと違う他者が存在している」ことがすごく重要で、それは『カルメギ』や『颱風奇譚』で、韓国と日本の2つの場所でお客さんに見せるのが大事だと言っていたのと根は同じなんだろうなと。日常的に2つ以上の世界を行き来しているアーティストだからこその発想なんだと思います。

徳永 その違いは大きいですね。

藤原 そうなんです。今回のコラボレーションについては、多田淳之介とJKアニコチェという2人の思想が化学反応を起こすことがまず大事だと思っていたし、実はかなり多田さんのアイディアがかなり入り込んでいるんです。ただ、2人が合流して4日間でつくるという嵐のようなスケジュールで何をするかという時に、観ているお客さんにそのコラボ感をわかりやすく提示する方向には意識が向かわなかった。もちろんお客さんを軽視しているわけじゃないですよ! 日本の参加者とJKが出会うことはすごく大事だった。それも一種のコラボレーションですから。ともあれSTスポットの佐藤泰紀さんがFacebookに自分の体験に引き寄せて書いてくれたように、終わった後も何かひきずるようなものになっていたらいいな……。

徳永 佐藤さんのその文章は私も読んでいて、非常に感じるところがありました。佐藤さんがかけられた「ここに来ている人はみんな高学歴(意識高い)ですね」という言葉は、多くの作品に問いかけられるべきというか、多くのつくり手が常に自問すべき問題だと思うんですね。

この「演劇最強論-ing」で取り上げる作品は「純粋に娯楽です、帰り道にお客さんの頭の中に何も残っていなくていいんです」というより「考えてもらうきっかけになれば」が多いと思うんです。でもそういう作品が「考えられる頭と、それを的確に言葉にできる口」を持った人を無意識に想定してつくられていないか。それは作品の公共性の根幹にもかかわると思います。もちろん公共性というのは、作品の内容だけでなく、アクセス方法などにも分散して担保されるべきですけど。

話に出た属性のカード、藤原さんたちが用意したと知らなくて、実はすごくヨーロッパっぽいと思っていたんです。「LGBTグループのリーダー」とか「マイナースポーツの選手」とか「元・囚人」とか。すごくうまく社会的弱者が散らばっていて。

でも佐藤さんのFBを読んで、たとえば「年収150万円のシングルマザー」という、今の日本でリアリティのある弱者はいなかったなと思いました。

藤原 ネガティブな属性が多かったのは「難民」や「テロリズム」そして「共生」を裏テーマにしていたからで、日本の特殊な状況をリアルに感じるというより、もっと別の世界を想像してほしい、ということを意識していました。確かに今回の『GOVERNMENT』でホームレス大統領が誕生したのは面白かったけど、もしもリアルなホームレスがあの場に混じっていたらどうなったんだろう、とは思いましたね。しかし今のおお話はずっとテーマとして抱えてきたことなので自分のことで恐縮ですが話させてほしいんですけど、12歳で東京の荒川区にひとりで上京してきて、周りはヤンキーばっかりだったんですよ。他の学校から決闘申し込まれたりとかして。タバコの火でヤキを入れられたこともあります(笑)。呑み屋にも喧嘩っぱやくてすぐカッとなる連中ばっかり。少年院とか定時制とかふつうです。でもその人たちと仲良くなって一緒に呑んだり遊んだりするようになって、やっと溶け込めたかなと思いつつも、自分の好きな文学や映画の話をするのは難しい。そういうそぐわなさのようなものをどこかでは感じざるをえない。最初から下北沢や高円寺に住んでいればこういうディレンマは感じなくて済んだのかもしれない。実際、東京の西側に引っ越した時はだいぶラクでした。

でもある俳優さんが荒川区の同じ地区の出身で、その人に連れられて僕は初めてダークな小劇場演劇を体験したんですけど(笑)、彼女が今テレビや映画でもパワフルな演技で活躍できているのは、たぶん似たようなディレンマを感じながら自分を叩き上げたからだと思うんですね。「意識高い人ですね」という一種の逆差別をされても、そこに媚びたり自分を貶めたりすることなく他人に何かを手渡すことはできるんだ、と彼女の生き方を見て勇気づけられます。

公共性をどのように担保するかという時に、全方位に万能な表現はないと思います。例えば知的障害を持つとされる人たちに対して同じ語り方はができるのか? でもひとりひとりとそれぞれのやり方でコミュニケーションはとれる。そうやって他者とコミュニケーションするための言語が複数あればいいんじゃないかと思います。外国語を習得するのもたぶんそのひとつです。

実はJKアニコチェの『ゴビエルノ』は、もともとそれこそ「意識高い人」向けなんですよ。フィリピンのアーティストやアクティビストら、いわゆる知的エリートたちが参加することを想定している。そもそもフィリピンでは英語が公用語であるために人材が海外に流出してしまい、国が空洞化しているという現状があります。医師免許を持っていても看護師としてアメリカに働きにいくほうがお金になるから。そういう社会状況だから、国家や政府というものを背負って立つエリートが必要とされているんです。そこは日本とは違うのかもしれない。エリートに社会的な使命がある。高等教育を受けることができた人間としての。だからJKたちは明確に意識して、演劇や芸術を通して社会を変革する活動をやっている。その活動はしばしば「こんなのは演劇じゃない」と言われてきた。それでも彼らはやるんです。そこに多田淳之介と共通する根があるのを感じて、今回のコラボレーションを両者にお願いしました。なんせ多田さんもやっぱり「こんなのは演劇じゃない」と言われ続けてきてそれでもやる人ですから。

徳永 そうしたフィリピンの演劇事情やJKさんの他の活動も知ることができたら、また違う『GOVERNMENT』が想像できたかもしれません。

藤原 今回の創作過程で印象的だったJKの言葉のひとつに、「革命のためのリハーサル」というものがありました。フィリピンには1986年にマルコス独裁政権を革命で倒した、という経験があります。路上を埋め尽くす群衆による「ピープルパワー革命」。つまり彼らにとって政府(GOVERNMENT)とは変えられるものであり、自分たちが選ぶものであり、そしてつねに過ちを犯しうるものです。